前評判が結構悪いAnbernicの新製品、RG503を手に入れました。期待値が低ければ低いほど手に入れたとき、「思ったほど悪く無いじゃん」ってなることが多く、今回も意外と良い!って思ったポイントはいくつか有ります。が、まぁおおむね期待通りという印象。

ぶっちゃけて言うとRG552よりは全然オススメできます。Powkiddy RGB10MAX(もしくはMAX2)のライバルがようやく誕生した感じ。

ではいつも通り詳しく見ていきます。

販売ストア

・Whatskogame

・Whatskojp

▲Whatskoを始めとした各種海外ストアで購入可能です。金額は円安の影響もあってか、17000円~19000円程度で販売されています。

・アンバーニック日本ストア

▲アンバーニック日本ストアでは修理パーツの購入が可能なほか、サポート対応も良いらしい、更に違法ROMも含まれないと言った点で安心感がはんぱねーストアです。願わくば、もう少し値段を下げてほしいが・・・。

このハードに限らず、中華ゲーム機には個体差がちょいちょいあって、バリがあってボタンがイマイチだったり、組み上げがイマイチで軋みがあったりすることも有るので、サポート対応が良いっていうのはメリットだと思います。

▲Amazon等国内ストアでの購入の場合はこちら。在庫はこまめに復活すると思うので、Amazonでの購入希望の方は定期的にチェックしてみましょう。

スペック&主な特徴

Anbernicはこれまでも中華ゲーム機の中ではトップクラスにクオリティの高い物を出しているメーカーで、後悔したくないならとりあえずアンバーニックってくらい信頼感があります(個人の意見)。

また今回の商品名の意味はこちら。

RG = Retro Game

50= 5インチ(実際は4.95インチ)

3= SoCでナンバリングされていて、今回はRK3566。2はRK3399、1はRK3326、0はJZ4770。

▲他はP(プラスチック)などもついていることも有りますが、今回はついていなくて、プラスチックシェルです。

基本スペック

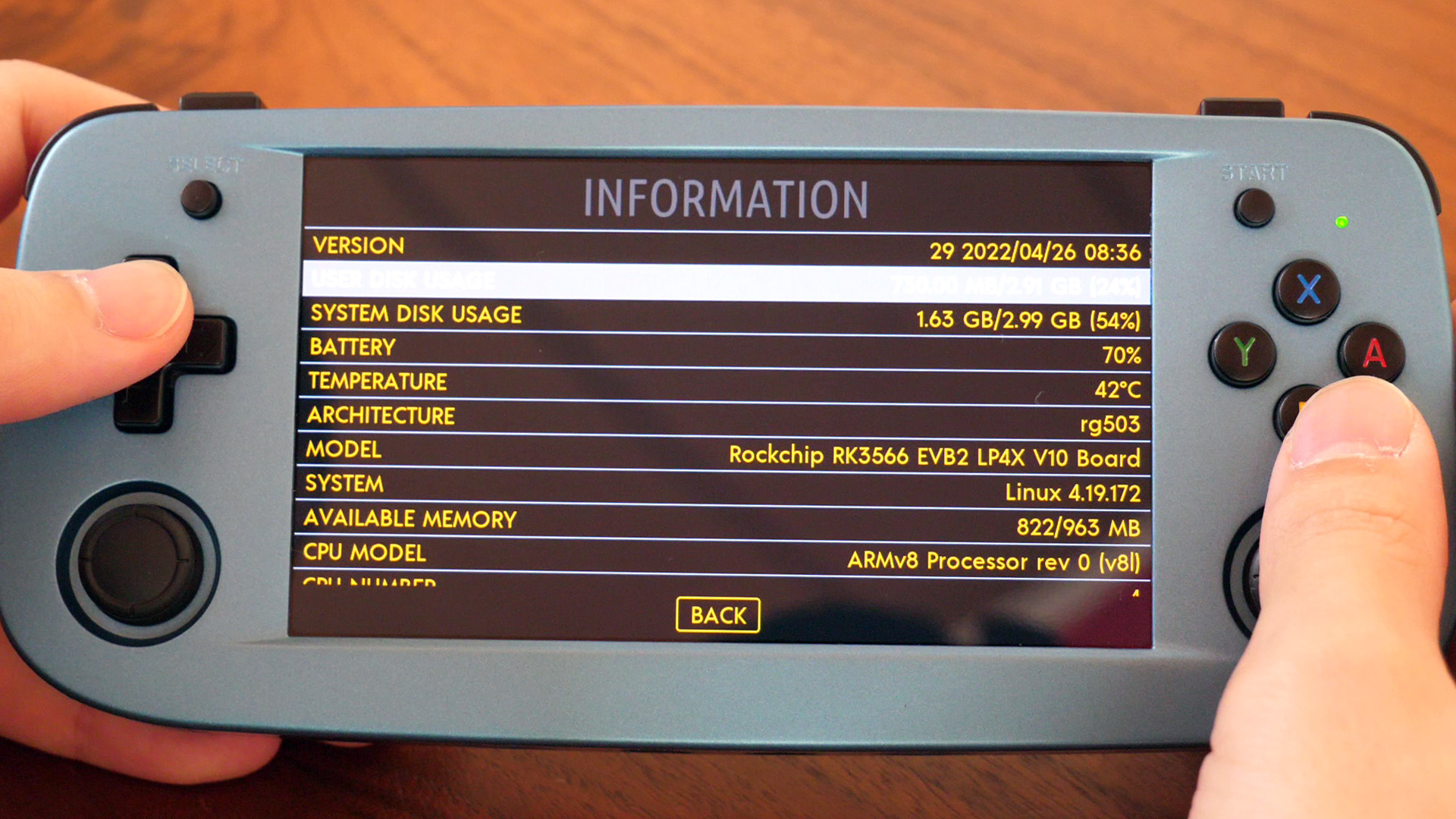

システム:Linux (Emuelecベース)

画面:4.95 インチ(960 × 544)OLED

CPU:RK3566

RAM:1GB

ストレージ:microSDスロット2つ

バッテリー:3500mAh

寸法:187 × 84 × 18mm(実測値)

重量:244g(実測値)

WiFi搭載、Bluetooth搭載(コントローラーのみ)

CPU(SoC)は過去に販売されていたRGB10やRG351P等に搭載されていた『RK3326』やRG552に搭載されていた『RK3399』よりも新しいものではありますが、性能的には

RK3399 > RK3566 > RK3326

となっています。RG552よりは動きは悪いものの、RG351には圧勝してるよ!って感じ。

動画版レビュー

開封&内容物

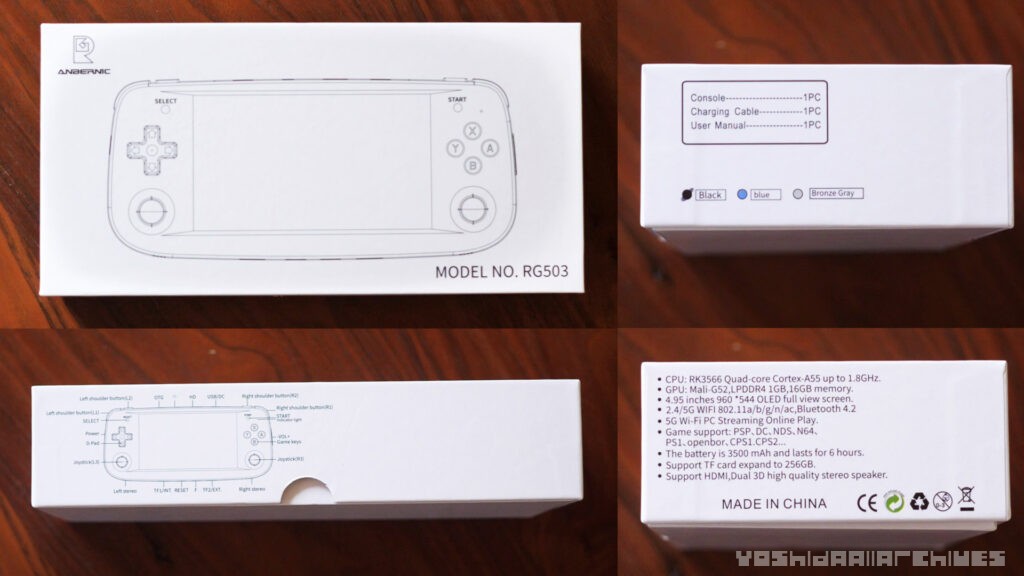

▲箱はいつも通りのシンプルデザイン。端末の色はブラック、ブルー、ブロンズグレーと3色のバリエーションがあって、今回はブラックであることが表記されています。

▲内容物は保護ガラスフィルム、保護フィルム用の画面クリーナー、充電用のUSB-Cと説明書。

▲画面にはフィルムが貼ってあるので、こちらを剥がしてガラスフィルムを貼っちゃいましょう。

本体外観

不思議なバランスはvita液晶のせいか?

▲今回はかな~り変わったデザインで、画面に少し凹みがあってカーブを描くようなシェルになっています。ものすごーく不思議なバランスですが、今回はvitaのディスプレイ(互換品?)を流用しているようで、おそらくこのバランス感にならざるを得なかったのかなと想像します。vitaと比較してみるとベゼルのサイズ感がほぼほぼ同じですし。

上部両側にそれぞれスタートボタン・セレクトボタン、左にはアナログスティックと十字キー、右にはABXYボタンとアナログスティック。標準的なボタン類です。

質感はなめらかで気持ちいい

▲質感はいつも通りかなり良いです。ぱっと見金属っぽいビジュアルですが、プラスチック製で、なめらかで気持ちいい触り心地です。RG552と同じような雰囲気ではありますが、あちらは少しざらついていたのに対して、こちらはツルッと感が強い。

いつものように質感はかなりレベルが高いんですが、今回はボディに対して重量が244gと結構軽めです。そのせいなのか、最初手に取った際にはすこしチープに感じてしまいました。まぁ、でも最初だけです。しばらく触っているとそのチープな印象は無くなってきました。

ちなみに初期vitaの重量は279g、後期vitaは219g。

また上記写真を見てもらえば分かると思いますが、グリップ部分はつぶつぶとした滑り止めテクスチャになっています。これが良い、という話はまた後でします。

ブルーはめちゃくちゃ良いカラーだぜ

▲みてくださいよこれ!!!良い!!!

少し光沢感が有りながらも金属のような素材感に見えるテクスチャで、凄く上品で爽やかなブルー。他のハードでもこのカラーで出して欲しい。マジでイケてる。軽さとプラスチックの薄さによるチープ感はブラック同様やはり多少感じますが、見た目は凄く気に入りました。

これでRG280Vとかリメイクしてくれないかな。めっちゃ良さそう。

基本的なインターフェイス

▲上側面にはLRボタンとL2R2ボタンが横に並んでいて、左から充電用USB-C、HDMIポート、イヤホンジャック、USB-Cが並んでいて、

下側面には左右にスピーカーがあり、左からMicroSDスロット(システム)、リセットボタン、ファンクションキー、MicroSDスロット(ストレージ)が並んでいます。

▲左側面には電源ボタン、右側面には音量ボタン。

操作感

グリップ感はかなり良い

▲中国のメーカーではグリップ感を良くするのが流行ってるんでしょうか。RGB10MAX2もグリップ感を良く改善したモデルですし・・・。

今回のモデルはいつものように背面にラバーが貼り付けられているのではなく、つぶつぶとしたテクスチャになっていて、さらにその部分が少し膨らんでいることでかなり良いグリップ感が有ります。もうちょっと前ボタンが上にあっても良いかなとは思いますが、操作性的にはRG552より改善されている印象。

あと軽いのが本当に良い。後期vitaよりも20g重い程度なので、手軽に遊べる5インチのレトロゲーム機として良い存在感になれそうです。

ボタンはいつもどおり(追記:引っ掛かり有り)

▲ボタンは割といつも通り、遊びが少なく押しやすくいボタンが採用されています。RG552と同じパーツが使われていそうな感じですね。若干軽めには感じます。十字キーも同様、いつも通り操作性が良いです。

▲RG552と並べて、こうして写真を撮ってみるとどっちがどっちだか。中華ゲーム機検定1級の問題ですね。

追記:一部の人がボタンを同時押しした際に引っかかると声を上げていて、当初私はその引っ掛かりを感じていなくて個体差かと思っていたんですが、一つのボタンを指先で押しながらスライドさせるように他のボタンを押すような押し方の場合、引っ掛かりを感じました。操作のスタイルや遊ぶゲームのジャンルによっては結構気になるレベルかもしれません。

L2R2は段差を作って押しやすく

▲L2R2はあまり評判が良くない横並びなんですが、段差が有るので比較的押しやすくなっています。この1点を見ても、操作性に拘ったモデルなんだな、ということがわかります。

画面

流石有機EL、非常に発色が良い

▲流石有機ELですね。発色がとても良く、彩度が高くてハッキリとした色合いで綺麗です。まぁぶっちゃけ普通の液晶と有機ELなんて比較しない限り気にはなりませんが、有機ELの画面を搭載した中華ゲーム機というチャレンジをしたのは評価できます。

解像度も十分!

▲画面解像度はvita同様960 × 544なので、RGB10MAX(854 × 480)よりも高解像度です。これだけの解像度が有れば、ベゼルを入れるなりシェーダーで良い感じにするなり、色々と出来るので文句なしです。

▲画面の窪みはやはり意味が分かりませんが、でもまぁ実際に使ってみるとそんなに気になりません。フラットになってるに越したことは有りませんが、最大限努力してこう工夫したんだろうな、と色々考えちゃいます。

寸法・バランス的にはRG552とRGB10MAXの間くらい

▲寸法・バランス的にはちょうどRG552とRGB10MAXの間くらいのサイズ感ですが、重量や握りやすさからRG552よりも遥かに取り回しが良く、RGB10MAXかな?503かな?って感じ。ただ液晶に関して言うと、MAXは結構輝度が暗めなので発色も輝度も高い503の圧勝といった印象。

比較検証

RG503ブラックとブルーの比較

▲さて、落ち着いてブルーとブラックを並べてみました。光沢感があり、メタルっぽいテクスチャなので見る角度によって割と印象が変わります。この端末はやはりベゼルが厚めなので、ブルーは若干膨張して見える気がします。なので少しでもその部分を和らげたい、スマートに見えたい場合はブラックを選ぶほうが無難って感じでしょうか。

▲背面はこうです。どちらも金属感があり、よくできています。凄く写真映りが良い。

ガラスフィルム必須

▲ブルー(左)はまだ保護ガラスフィルムを付けていない状態で撮影したんですが、このように画面とシェルの間に確かに隙間がちょいちょいあります。ブラック(右)のようにガラスフィルムを付けるとほとんどわからなくなるので、ガラスフィルム必須ですね。

ガラスフィルムが付属するのは有り難いですが、これなら最早最初から貼り付けておいて欲しいですね。

▲ボタンのカラーリングともあっています。いい感じ。

PS Vitaとの比較

▲vitaと並べるとこんな感じ。画面の高さもほぼ同じ位置に来る感じで、サイズ感的にも503の方がちょい大きめって感じでほとんど変わらないような印象。ただ形状的に、503の方が四角いので持った時にボリューム感が有ります。

▲テクスチャの上質さもvitaと遜色ない感じ。まぁ初期vitaは前面がガラス?なので素材としては異なりますが、雰囲気は結構似ています。

▲置いたときの厚みもほぼ変わらず。

使い方

遊ぶために必要なもの

遊ぶためには原則以下のものが必要となります。

・吸い出し機

原則中華ゲーム機というのはエミュレータ機なので、吸い出しを行う必要があります。(中華ゲーム機のざっくりとした解説はこちら)

色々ありますが、一台だけでゲームボーイ・ゲームボーイカラー・ゲームボーイアドバンス・メガドライブ・スーファミ・64のゲームイメージとセーブデータの吸い出しが可能なCartridge Reader(レビュー記事はこちら)をおすすめします。

(サイトは英語ですが、日本でも購入可能です)

また少しでも安く済ませたい方はGAMEBANK-web.comのダンパーを必要なハードだけ購入する、PS1だけを遊びたい!って人はDVDリーダーがあればなんとかなります。

・PC

データを管理するのに必要となります。無くても頑張れば使えますが、有ったほうが間違いなく便利でしょう。ゲーミングUMPCとか持っていたら一石二鳥かもしれませんね。高いですが・・・。

AYANEO 2021 PROのレビューはこちら

・MicroSD

ゲームイメージ用、もしくはカスタムファームウェアを別のMicroSDへ導入する際に必要となります。

・MicroSDリーダー

MicroSDをPCで読み込むために必要となります。

独自OSでも使えるがファンクションキーが使い辛い。

▲さて左側面にある電源ボタンを長押しして早速起動してみると、アンバーニックのロゴが表示されておなじみのEmuelec的なメニュー画面が現れました。

機能としては色々出来るので、それなりに知識が有る方だと色々変更して自分好みの設定で遊ぶことが出来て良いかと思いますが、とりあえずファンクションキーがとにかく使いにくい。

間違えてリセットボタンを押してしまうことも有るし、とにかくこの部分に不満がある場合はカスタムファームウェアを待って導入する必要が有りそうです。

基本的な使い方・ボタンの組み合わせについて

そのまま使いたいって人のために基本的な使い方やボタンの組み合わせによるショートカット等について記載しておきます。他の組み合わせなどは説明書を読んでみてください。

・電源オン:OSがインストールされたMicroSDがTF1に入った状態で電源ボタン3秒ほど長押し

・電源オフ:セレクトボタンを押してSHUTDOWN SYSTEMを選択

・ゲーム起動:メニュー画面で選択してAで起動

・ゲーム内メニュー起動:ファンクションキーとBボタンを同時押し

・ゲームを終了:ファンクションキーとスタートボタンを同時押し

・明るさ調整:ファンクションキーとボリュームボタンを同時押し

・ゲームイメージの導入:TF2に空のMicroSDを入れて起動するとフォルダが生成されるのでその中の対応するハードに入れる

・テレビ/モニターへ画面出力:MiniHDMIケーブルで接続した状態で本体を起動

セーブデータの移行・管理方法

メニュー画面でスタートボタンを押し、KODIというメディアアプリを選択して起動します。

KODIを開いたら歯車アイコンを選択してfile managerを開き、

・add sourceを選択

・右側のbrowseを選択

・root filesystem→userdataへと移動し、右側のOK

・一番下のOK

・file managerトップにuserdataと表示されるので、中にあるsavesフォルダにたどり着ける

って感じです。右側と左側にそれぞれフォルダが表示されて、Yボタンで選択したファイルを反対側のフォルダにコピーできる感じです。

使い勝手的にはcommander(dinguxcommander)とか、ftpソフトの使い勝手と同じですね。

購入時期によってファームウェアにも変更有り

▲ちなみに以前のものとは違うバージョンのファームウェアが搭載されていました。購入時期によっては最新のものがインストールされてそうですね。

▲ちなみにオフィシャルファームウェアも一覧でストアに掲載されています。

感想:5インチレトロゲーム機が欲しいならアリ。あとは・・・

端末のクオリティや液晶等は割と想像通りでしたが、使い勝手的には想像以上でした。5インチの端末でありながらそれなりに軽いので手に取りやすい、グリップ感も良いので操作性もそこそこ良い。

ただスペック自体はそこまで高くないので、あくまでRGB10MAX、RGB10MAX2との対抗馬といった印象。性能的にはMAXよりも動くはずですが、エミュレータのチューニングが微妙であまり恩恵を受けれないので、カスタムファームウェアに期待ってところは有りますが、そういった意味で使いこなす自信が有ればオススメ出来る機種です。

前機種のRG552も悪い機種では無いと思いますがスペックがどっち着かずで、

・エミュそれなりに遊べる

・Androidそれなりに遊べる

・しかしどっちもそこまで遊べない

・でも結構重量が大きい

・でも結構画面でかい

のように結構メリットとデメリットがせめぎ合ってる感じなので、一部のメリットをめちゃくちゃ気に入る人であればツボな端末だったのに対して、RG503は

・大きめの画面

・軽い

・操作性も結構良い

・質感超いい

・でもスペックはそんなだからレトロゲーム専用ならちょうどいい

みたいなわかりやすく最適化されたような端末。

あとはこのトリッキーなバランスの見た目を気に入るかどうかです。

あなたはどう思いますか?