AYANEOさんから最新モデルが出ました。その名もACE。クラシカルなボタン配置に、おなじみ全面ガラスの洗練されたデザイン。そして注目すべきは、ちょっと珍しい4.5インチ・3:2ディスプレイ。これがまた絶妙なんですよね。

それでいて中身はしっかりハイエンド。Snapdragon G3x Gen 2搭載で、レトロエミュから重量級のAndroidゲームまで幅広く対応できる万能型。

これまでありそうでなかった、独特なバランス感覚の1台です。

販売ストア

販売はレビュー時点ではクラファンのみで、最安値がアーリーバードの339ドルとなっています。最上位モデルでも599ドル。

国内販売はハイビームやAmazonなどでされると思うので、待ちましょう。

動画版

スペック&主な特徴

AYANEO Pocket ACEとは

AYANEO Pocket ACEは、AYANEOが手がけるAndroid搭載携帯ゲーム機。レトロなデザインと最新スペックを融合させた横持ちスタイルの携帯性の高いモデルです。

ディスプレイは4.5インチの1620×1080(アスペクト比3:2)IPS液晶を採用。画面サイズにしては解像度が高く、ゲームボーイアドバンスに最適な縦横比で、4:3でも16:9でも楽しみやすいバランスが特徴。

チップセットにはAYANEO Pocket Sから採用されている、Snapdragon G3x Gen 2(最大15W)を搭載し、メモリは8GB〜16GB(LPDDR5X)、ストレージは128GB〜1TB(UFS 3.1/4.0)と非常に幅広い構成。冷却も銅製ヒートシンク+ファンでしっかり対応。Androidゲームはもちろん、レトロエミュにも余裕のパフォーマンスです。

入力面ではホール効果スティック、0916Bリニアモーターによる振動、上部に配置された十字キーなど、レトロゲーマーを意識した設計に。バッテリーは6000mAhで、40WのPD急速充電にも対応。

接続面も充実しており、USB 3.2 Gen 2 Type-C(DP出力対応)、microSDスロット、Bluetooth 5.3を搭載。外部ディスプレイ出力や拡張性も十分です。

カラーは3色展開で、Shadow Dance(ブラック系)・Light Blade(ホワイト系)・Retro Power(限定レトロカラー)

開封&内容物

では開封していきます。今回はレビューサンプルとなり、製品版とは仕様が異なる可能性がありますのでご了承ください。

箱はこちら。グラフィカルでしっかりとした高級な箱です。それ以外にも、簡易的な紙製のスタンド、スティック用キャップ、ガラスフィルムが同封されていました。ガラスフィルムは全面を覆うタイプでは無いので今回は使用しません。

内容物はこちら。説明書類、USB-Cケーブル、交換用のスティックトップ、本体です。

本体外観

ぱっと見の印象としては、伝統的な中華ゲーム機のスタイルに近いなと感じました。Anbernic RG350以前から続く、四角いガチっとしたフォルム。ディスプレイ下部に傾斜が付いた感じとか、GP2Xシリーズを彷彿とした無骨さがあります。

今回は金属削り出しのフレームとかは採用していませんが、全面ガラスデザインとしっとりマットなプラスチックにより高級感は健在です。手に取った瞬間の満足感はしっかりとあります。というかかなりずっしりとしている。重量感による高級感の実感はちょっとありそうです。

サイズ感は思っていたより大きいな、といった印象です。ベゼルも薄く攻めていて、4.5インチなので妥当なサイズ感ではあるんですが、コンパクトなモデル、とは感じませんでした。

ボタンレイアウトは、右側にスタートボタン、ニンテンドー配列のABXY、アナログスティック、

左側にセレクトボタン、十字キー、アナログスティック、

下部に左からホームボタン、ターボボタン、AYA Spaceボタン、=ボタン。

下側左右にスピーカーがあります。

ターボボタンは消費電力の切り替え、AYA Spaceボタンはメニューを出したりするためのボタン、=ボタンは割り当て可能なボタンで、デフォルトではホームボタンになっていました。ちなみにスタートセレクトボタンは下部のホーム・ターボボタンと入れ替えができます。

下部は傾斜がついて側面と一体で形成されているいるおかげで、ベゼルが大きく見えないデザインとなっています。

背面にはファンの吸気口とAYANEOの文字のみ。かなりシンプルです。

上側面には左からL1L2、LC、ボリュームボタン、電源ボタン兼指紋センサー、ファンの排気口、RC、R2R1と並び、

下側面にはUSB-C、マイク。

左側面には何もなく、

右側面にはMicroSDスロット。

厚みはかなり大きめに感じます。実測値は18.5mm程度です。

他ハードとの比較

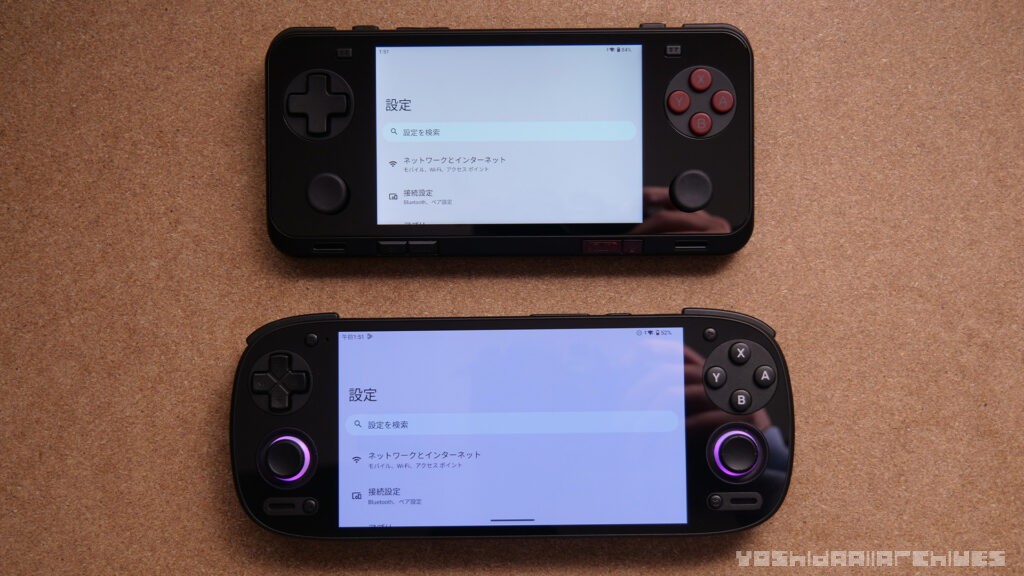

AYANEO Pocket Microと比べるとバランスはちょっと間延びした感。スティックの小ささがそう感じさせるのかもしれませんが、まぁ換装用のスティックやスティックキャップもあるので、それらを使うことでだいぶ印象は変わりそうです。

スティックは後述しますが、ぱっと見は同じデザインでありながら一新されています。

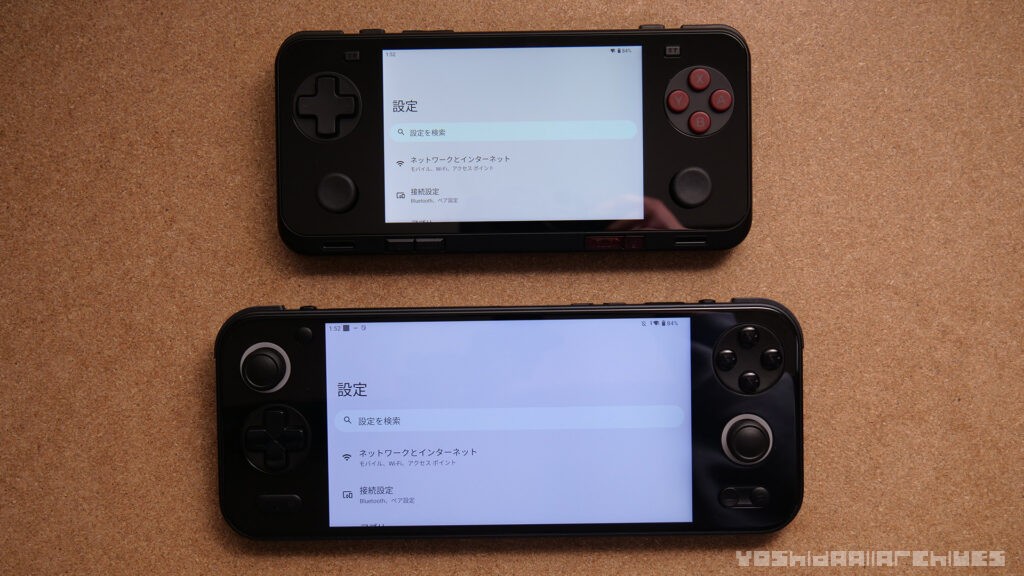

同社同チップセットのAYANEO Pocket Sと並べてみるとこのサイズ差。これで同じ性能なのアツい。

操作感

グリップはフラットで、いわゆるスイッチライトっぽい形状。RP5などのように、いわゆる握りやすくなるグリップはないのですが、厚みがあるおかげで、案外持ちやすいように感じます。個人的にはグリップ無い方が好きなので好印象。

重量は実測値で311グラムなので割と重めではありますが、許容はできます。心地よい重さ。ちなみにRetroid Pocket 5は約270グラム。

ABXYボタンはサラッとして平たいボタンで、遊び少なめ、しっかりとした軽めのラバーの押し心地。十分な感触ではありますが、他のAYANEO製品と比べてもパチパチと音が鳴る感じがあります。

スタートセレクト、ホームバックボタンはカチカチとしたタクトスイッチです。ボタン自体がかなり小さめでほぼ無音。硬さもちょうど良く押しやすく、チープで安っぽい感触や音ではありません。

推せるポイントとしてはこのAYAボタンのクリアボタンですね。アクセントになっていて非常にクール。

十字キーもかなりフラットな形状、感触は同じくラバーですが、かなり滑らかでコツコツとした感触。シーソーも可能で、入力は良好に感じます。

アナログスティックはホールセンサーで中央が凹んだもの、というかフラットよりな形で、Joy-Conや一般的なハードとは違った形状、倒れ角度が大きめです。過去のRetroid Pocket 4/ProやOdin2と似たようで若干違うトップ。こちらの方がラバー感が強くて滑りにくいように感じます。

あと左アナログスティックが下なので、遊ぶタイトルや持ち方、操作のクセによっては快適度が変わります。結構密なレイアウトなので、倒れ角度が大きいこのスティックは疲れやすいと感じる人もいそうです。

やはり左アナログスティックをメインで使うゲームであるとSwitchのようにスティックが上の方が快適だと感じます。

あと、スティックトップを大きめのものに交換可能で、大きいものの方がしっくりきますが、大きいものにするとABXYボタンを押す際に若干干渉するような感覚があるので、人によっては気になるかも。

ショルダーボタンはL1R1コツコツと音がするマイクロスイッチ。感触は良いと感じます。

L2R2はストロークが長いアナログトリガー。

画面・スピーカー

画面サイズ・解像度

4.5インチという画面サイズにしては高い解像度、そして3:2比率のディスプレイが絶妙。

16:9でもなく、4:3の比率でもなくちょうどその中間のような縦横比。正直通常の4:3をイメージして4.5インチを想定していたら、ちょっと画面小さく感じるかもしれないのでその点は注意。

ベゼル

ベゼル幅に関しては良いんですが、デザインでギリギリ抑えられている感じ。写真で見ると上が細めで下が太めに見えますが、全面ガラスの作りなどから上下均等に感じます。

お得意の全面ガラスは相変わらず美しく高級感を感じます。

明るさ・発色

有機ELではなく液晶ですが綺麗です。最大550nitsのでかい輝度、発色も文句なし、良いディスプレイだと思います。明るい。

スピーカー

スピーカーはフロントスピーカーで中音域メインのダイナミックな感じのサウンド。若干籠もり気味。ステレオサウンド感が心地良く、位置的に手は若干覆い被さりませんし、良いスピーカーだと思います。個人的にはもう少しクリアな音質だと良かったけどまぁ十分かな、といった印象。

イヤホンジャックがはないので有線イヤホンで遊びたい人は注意が必要。

使用感

では早速初回起動からの使い方を紹介していきます。

指紋センサーあり

指紋センサーに触れるだけでスリープ解除されます。所謂Androidスマホと同じ仕様で快適です。Androidとして使う上で、やはり簡単にロック解除できるので強いメリットに感じます。SIMが使えないとはいえ。

メニュー画面

メニューランチャーはAYA Homeという独自のものが初期搭載されています。Switchのように横並びでアプリを並べられて、下に行くことでアプリ一覧を見れるシンプルなデザイン。コントローラー対応しているので使いやすいです。

気に入らなければ、もちろん通常のAndroid用ホームランチャーアプリを使うことも可能です。

Android用のAYA Spaceというアプリもプリインストールされています。こちらは設定することでいわゆるエミュ機のように使えるフロントエンドアプリです。が、Pegasusフロントエンドの設定、もしくはEmulation Stationの設定を持ってきたりしなければならないので多少手間が多く、初心者向けではないと感じます。

タッチパネル割当て可能

AYAボタンを押すことで、横から簡易メニュー画面のようなものが現れ、パフォーマンスやファンの設定、コントローラ設定、明るさなどなど、さまざまな設定をすることができて便利です。

Android版原神も最近やっとコントローラー対応しましたが、コントローラー対応してないアプリでもコントローラーで遊べるように、タッチパネル操作をコントローラーに割り当てる機能が搭載されていて、それの設定もここでできます。他にも、特定のボタン割り当ての変更なども可能。

AYANEO Pocketシリーズ共通の仕様ですね。よく使うのは画面明るさ、スクショ、パフォーマンスモードの変更くらいでしょうか。

AnTuTuベンチマーク結果

AnTuTuベンチマークV10は

総合スコア 1638682

CPU 369776

GPU 710438

となりました。

総合が約160万点くらい、CPUが37万点くらい、GPUが71万点くらい。

チップセット自体はAYANEO POCKET Sなどと同じものですが、スマホゲームを遊ぶのにしても十分な性能だと感じます。ある程度ハイエンドなスマホ用ゲームを遊んでいても高画質で動かせるくらいの強さはあり、エミュレータも大体のゲームは動かせると考えて良いでしょう。

ちなみにスコアは全てパフォーマンスMaxモードのスコアです。通常モードではもう少し控えめになるかもしれません。

ゲームをプレイ

ゼンゼロもコントローラー対応で動作にも問題なく遊べます。UI周りも文字が潰れることなどはなくギリ見ることができて快適です。携帯ゲーム機で遊んでいる・・・!といったサイズ感で良いですね。

エミュレータで遊んでも快適で、どのようなハードも問わず携帯機で遊びたい人にとっては非常に良い選択肢だと思います。性能的にもPS2やGCなど、ヘヴィなハードを遊べるくらいのパワーはあります。

なにより、何度も言いますが16:9のゲームを動かしても、4:3のゲームを動かしてもどちらも良い感じで表示できるのがこの3:2ディスプレイの最大の特徴ですね。うん・・・?KT・・・なんですかそり?

エミュレータで遊ぶには

エミュレータで遊ぶためには原則以下のものが必要となります。

吸い出し機(ダンパー)

エミュレータを使う際にはゲームイメージの吸い出しを各自行う必要があります。(中華ゲーム機のざっくりとした解説はこちら)

ダンパーには色々ありますが、一台だけでゲームボーイ・ゲームボーイカラー・ゲームボーイアドバンス・メガドライブ・スーファミ・64のゲームイメージとセーブデータの吸い出しが可能なCartridge Reader(レビュー記事はこちら)をおすすめします。

(サイトは英語ですが、日本でも購入可能です)

また少しでも安く済ませたい方はGAMEBANK-web.comのダンパーを必要なハードだけ購入する、PS1、PS2等だけを遊びたい!って人はDVDリーダー+PCがあればなんとかなります。

PC(あると快適)

データを管理するのに必要となります。有ったほうが間違いなく便利ですが、Androidスマホと同じなので、無くても頑張れば使えます。

MicroSD

ゲームイメージ用に推奨。PS2とかを遊ぶ場合では512GBくらいあっても良いかと。

MicroSDリーダー

MicroSDをPCで読み込むために必要となります。

ファンの音・熱・

ファンの音はMAXにすると高い風切り音が大きくはなります。結構大きめで、正直MAXであまり遊びたくないなと思う程度には大きいです。ほぼ動かないようにもできますし、調整は効くので、発熱や遊ぶゲームとの調整次第といった感じでしょうか。

発熱は高負荷のゲームを遊ぶと中央部分が暖かくなります。発熱が大きい分、ファンも強く回るようにしているんでしょう。

感想

正直最初に手に取ったときは思ったほどコンパクトでは無いし、結構ずっしりがっちりしてる!と思ったんですが、性能面で見ると、AnTuTu100万越えは最小サイズ。そして画面サイズとアスペクト比も独特で、

このハードは小ささや性能、遊びやすさと言うより、バランスの良さを感じる一台。パワフルにも使えて、レトロゲームも具合良く遊べて、サイズは大きすぎない、携帯ゲーム機的なサイズ感で万能的に楽しめるバランスが唯一無二なポジションになっています。

持ち運びもしやすくて画面も小さすぎず、全体的に非常にちょうどいいなーと思うハード。個人的にはPocket Microの方がエッジが効いていて刺さったハードではあるんですが、これはこれで刺さる人は結構いるんじゃないかな、と思います。