金属製シェルの携帯ゲーム機って本当に重いし、冬場は冷たいしで、使い勝手的にはあんまりよくないんですよね。でもそれに替えられないくらいの高級感、所有欲の満たされ感が堪らなくて・・・

エミュ機メーカーのAnbernicでも人気の金属シェルモデルがあって、最初にRG350Mが出て以来、定期的に見た目そのまま、中身がアップグレードされたモデルが次々と販売されてきました。

今回のRG353Mも、CPU性能がアップグレードされた、大体同じデザインの金属シェルモデルで、使いやすい形状が引き継がれたのは良いものの、なんか新鮮味無いなぁと感じていました。

しかし実際に手にしてみると、割と細かい部分がアップグレードされていて、ボディ自体も無駄な部分が削ぎ落とされ、ユーザーのフィードバックをしっかりと受けとめたような、完成度の高い端末となっていました。

販売ストア

最速の販売ストアはAnbernicオフィシャル。割引有りなので、確実に欲しい人は早めに決断を。

スペック&主な特徴

RG353MとはAnbernic社が開発・販売予定のエミュレータ専用機で、ファミコンやプレイステーション1~PSP・ドリームキャストあたりまでのレトロゲームをエミュレータ上でプレイすることができます。

またAndroidとのデュアルブートで、コントローラー付きのスマートフォン・タブレットのような使い方もできます。Android用のゲームを遊ぶ為のハードにも。

3.5インチを搭載した、比較的小さめな携帯ゲーム機、RG351MPの後継機。

カラーはブルーとディープパープルで、落ち着いた黒っぽい色が良い方はディープパープル、鮮やかでよりゲーム機っぽい色味が好きであればブルーを選択するのが良さそうです。

動画版レビュー

開封&内容物

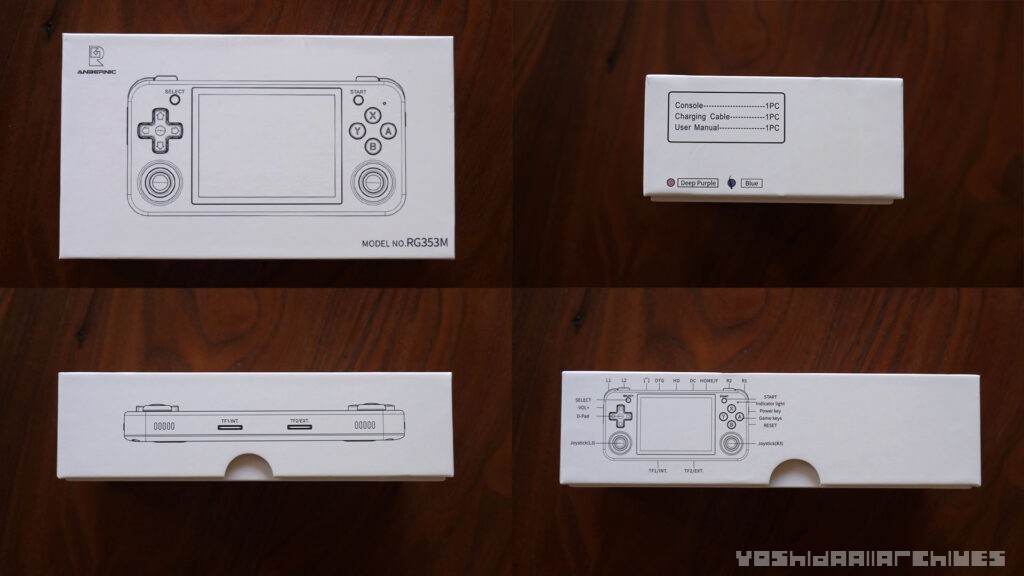

Anbernicさんのサンプル提供です。箱、内容物から丁寧に見ていきます。

▲箱はこちら。いつものシンプルな線画デザイン。若干右に偏っている気がしないでもない。

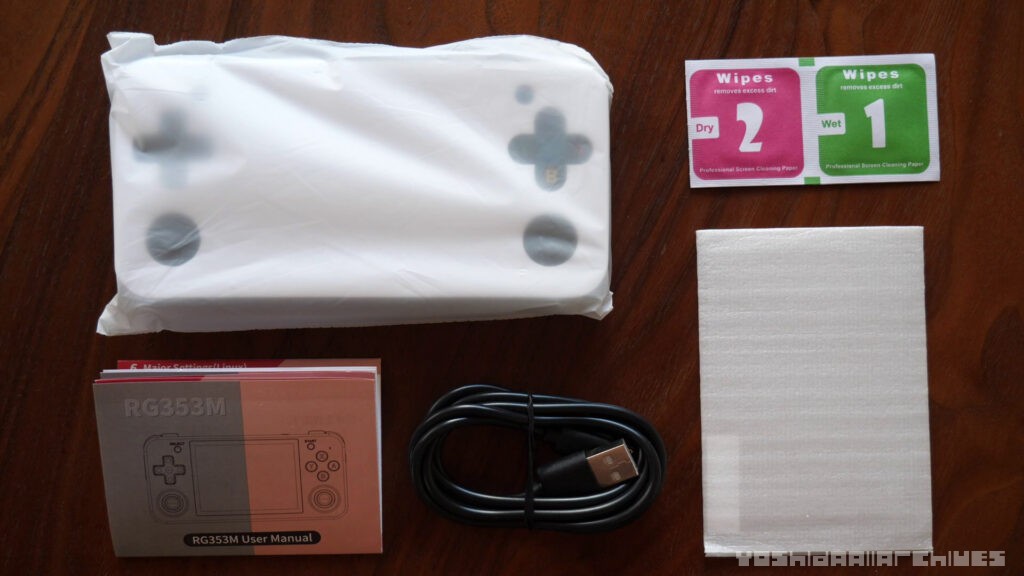

▲内容物はこちら。本体、保護ガラスフィルム、画面クリーナー、USB-Cケーブル、説明書です。

本体外観

安定したクオリティの高さ

▲今回初めて金属シェルのブルーを手にしましたが、写真で見る印象よりもかなり上質、原色というよりは、深みがある青で、安っぽさを感じさせません。

精度、ビルドクオリティは相変わらず十二分に高く、これまでのノウハウが十分に生かされているように感じます。

余白が少なく、完璧なバランス

▲今回は一部では不評だったAnbernicロゴが消えて、より画面占有率が高くなっています。それにより、ボタン・アナログスティックの配置もかなりまとまり、コンパクトになりました。

右側にはABXYボタン、STARTボタン、左側には十字キーとセレクトボタン、左右にアナログスティックが配置されています。

▲背面にはAnbernicロゴとモデルの説明、滑り止めグリップが左右に付いています。

▲上側面には左からR1R2ボタン、ファンクションキー、充電用USB-C、MiniHDMI、コントローラー等用USB-C、イヤホンジャック、L2L1ボタン。

下側面には左右にスピーカーの穴があり、左側にシステム用MicroSDスロット、右側には外部ストレージ用MicroSDスロットがあります。

▲左側面にはボリュームボタン、右側面には電源ボタンとリセットボタン。側面は切り替わっていて、プラスチックになっていますが、質感としては全く気になりません。よく出来ています。

過去のモデルよりもかなり小さく感じる

▲左がRG350M、右が今回のRG353Mですが、並べて比較してみて分かる通り縦の幅が小さくなっています。それで小さくなったのかと思いきや、厚みも2mm程度減っていて、たった2mmじゃんと思うかもしれませんが、このサイズ感での2mmはかなり大きく、よりスマートになったと感じます。

あと上記の写真をよく見てほしいんですが、画面側エッジがRG350M、RG351MPでは角を落としたような鋭い感じになっていましたが、RG353Mでは滑らかなカーブになっていて、より触り心地の良いシェルになっています。

重量も20g減っているので、軽くなったように感じます。

▲RG503と比較してみると、かなり小さいハードに感じます。色味は503よりも濃いめのブルー。

操作感

いつも通りの使いやすさだが、若干窮屈になったかも?

▲いつも同様のボタン配置なので、手に馴染みます。が、やはり縦に短くなったせいか、アナログスティックを使う際には若干の窮屈さを覚えます。ボタン配置が全体的にもう少しだけ上にあれば、もう少し操作しやすかったかもと思いますが、見た目のバランス的には完璧なので許容できます。この程度であれば慣れるでしょう。

ボタンの押し心地もいつも通りですが、金属シェル特有の若干の、ザラッとした引っ掛かりがあります。使っていれば削れてスムーズになると思いますが。個体差という可能性もあるかもしれません。

アップグレードされたアナログスティックが良い

▲地味にアップグレードされたアナログスティックがかなり良く、ラバーっぽさが強かった従来のJoyconクローンアナログスティックよりも、硬めサラッとしていて、しかしエッジにあるつぶつぶにより滑ることは無い作りになっていて、従来のものよりも上質に感じます。

ショルダーボタンは全部これにして欲しい

▲またショルダーボタンもアップグレードされていて、RG280VやRG503のような段差のあるR1R2となっているので、押し間違いもなくアクセスも良くなっていて、良い改善だなと感心します。横並びのショルダーボタンは全部これにして欲しい。

画面・スピーカー

画面が大きく感じる

▲画面は640×480と、従来と変わらない4:3液晶なので、別に言うことは無い・・・と思いきや、やはりベゼル幅が小さくなったのでゲーム体験としてはより良いものになっています。よりコンパクトになったので、画面サイズも大きく感じます。

画面が小さい

▲真逆の事を言いますが、やはり3.5インチなので、PSP等遊ぶゲームによっては画面が小さいな、と言わざるを得ません。小さいハードでは結局2Dレトロゲームしか遊ばないな・・・みたいな方は、もっとスペックを下げた、より安価なモデルを選んでも良いかも。

スピーカーは若干こもり気味

スピーカーはステレオスピーカーなのでバッチリ左右から聞こえますが、若干こもり気味に感じます。シェルが金属であることによる問題、もしくはスピーカーの開口が小さいから、などの理由があるかもしれません。

まぁ個人的には気になるレベルではありませんが、ここ最近で一番いいスピーカーだなと感じたのはRG353Pなので、若干期待してしまっていました。

使い方

遊ぶために必要なもの

遊ぶためには原則以下のものが必要となります。

・吸い出し機

原則中華ゲーム機というのはエミュレータ機なので、吸い出しを行う必要があります。(中華ゲーム機のざっくりとした解説はこちら)

色々ありますが、一台だけでゲームボーイ・ゲームボーイカラー・ゲームボーイアドバンス・メガドライブ・スーファミ・64のゲームイメージとセーブデータの吸い出しが可能なCartridge Reader(レビュー記事はこちら)をおすすめします。

(サイトは英語ですが、日本でも購入可能です)

また少しでも安く済ませたい方はGAMEBANK-web.comのダンパーを必要なハードだけ購入する、PS1だけを遊びたい!って人はDVDリーダーがあればなんとかなります。

・PC

データを管理するのに必要となります。無くても頑張れば使えますが、有ったほうが間違いなく便利でしょう。ゲーミングUMPCとか持っていたら一石二鳥かもしれませんね。高いですが・・・。

AYANEO AIRのレビューはこちら

・MicroSD

ゲームイメージ用、もしくはカスタムファームウェアを別のMicroSDへ導入する際に必要となります。

・MicroSDリーダー

MicroSDをPCで読み込むために必要となります。

基本操作

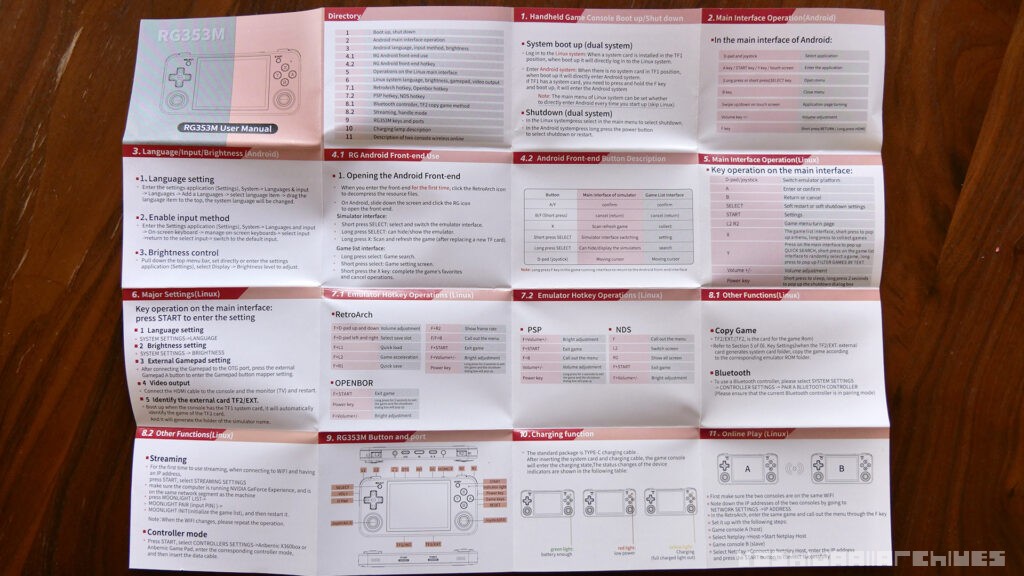

▲説明書を掲載しておきますが、とりあえず初心者のために最低限の基本操作を箇条書きにしておきます。

・タッチパネル操作

画面操作はLinuxではタッチパネル非対応、Androidではタッチパネル対応。

・電源起動

RG353Mでは普通に起動するとLinux、ファンクションキーを押しながら起動するとAndroidが立ち上がります。

・電源を切る

Androidでは自由に電源ボタン長押しして電源を切ればいいですが、Linuxではいつものように、

セレクトボタン→SHUTDOWN SYSTEM

を選択して電源を切る必要があります。

・ゲーム内メニューを開く(Linux)

ファンクションキーを押す、もしくはファンクションキー+Bボタン

・ゲームを終了する(Linux)

ゲーム内メニューでQuit RetroArch、もしくはプレイ中にファンクションキー+スタートボタン

プリインストールゲームもあり(動作確認用)

実はゲームがプリインストールされてました。えっ!?違法じゃないの!?って思うかも知れませんが、こちらは所謂PD ROMと呼ばれるもので、フリーで配布されている自作ゲーム、Homebrewゲームとなります。なので手に入れてまず最初は、外部MicroSDを刺さず、これらのPD ROMで動作確認を済ませたほうが良いかも・・・て感じです。ちなみに入っていたのは以下。

Google Play ストア無し

Androidでは各種エミュレータがプリインストールされていますが、

Android用のアプリストア、Google Playが入っていません。なのでAndroid用の有料ゲームが使えない他、導入する場合はいわゆるApkPure等を使用して野良アプリをインストールする必要があります。

HDMI出力可能

▲本端末は上部にあるMiniHDMI端子でHDMI出力が可能です。

Linuxモードではモニターに接続した後起動することで映すことが可能。液晶に合わせたアスペクト比となる?(16:9だけかもしれない?)ので、このようにPSPなども良い感じに遊ぶことができます。

映している途中でケーブルを外しても本体側に表示されません。また起動後に接続しても表示されません。

Androidではミラーリングされいつでも抜き差し出来るんですが、アスペクト比が引き伸ばされた感じになるので気になります。

感想:お財布次第、だけども確実。

全然期待していない、というか、いつも通りのやつだろうと思っていましたが、サイズダウンや新アナログスティック、ファンクションキーなど、しっかりと改善されている完成度の高いモデルでした。3.5インチの端末が欲しいのであれば、間違いない選択です。

ですが、スペックアップに伴う値上げに加え円安でかな~りお値段が張ります。なのでRG351MPなどを気に入って、ヘビーユースしているユーザーであれば買い替えで幸せになれると思いますが、

何を買ったら良いかなと悩んでいる方は、より性能の高く、より画面が大きいRetroid Pocket 3や今後発売されるRG505など、もしくはもう少し安く3.5インチが欲しいならRG353Pとか、選択肢は色々あるので、検討してみてください。