Retroid社のあの名機が改良されて、まさに完全体となりて、Retroid Pocket Mini V2へとアップグレードされました。

改良といってもシンプルにディスプレイが変わっただけ、なんですが、このディスプレイの改良がなんとも素晴らしい。

このV2になるに至った経緯としては、単純にディスプレイに問題があったから、なんですが、結果としてはかなり良い方向に進んだんじゃないかなと思います。少なくとも私は最高に気に入りました。

販売ストア

販売は原則公式ストアのみとなっています。金額は通常価格が199ドル、送料別です。

Retroid製品はAliExpress内のAmpown StoreやMoorechip Storeなどでも取り扱われていますが、V2が販売されるかどうかは不明です。

・Ampown Store

・Moorechip Store

動画版

スペック&主な特徴

Retroid Pocket Mini V2とは

Retroid Pocket Mini V2はRetroid Pocketシリーズの携帯ゲーム機、Retro + Androidの名前の通り、Androidを搭載したゲーム機です。

3.92インチの1240×1080と高解像度な有機ELディスプレイを搭載していて、名前にあるように小ささが特徴です。前面はコントローラーも含めガラス貼りで、高級感があるデザインが特徴的です。いわゆる初期Vita的な作りですね。

チップセットはSnapdragon865、メモリ6GB、ストレージ128GB、MicroSD対応、Androidバージョンは13。バッテリーは4000mAh、Wi-Fi 6 & BT 5.1、ホールセンサースティック。

カラーはブラックのみ。

V2になった理由

📌 問題の発覚と調査

Retroid Pocket Miniは、発売当初「3.7インチ 1280×960 AMOLEDディスプレイ」を搭載しているとされていました。しかし、ユーザーから以下のような報告が寄せられました。

- 高密度CRTシェーダー(ゲーム映像にかけるブラウン管風エフェクト)を使用すると、画面のスキャンラインが不均一になる。

- 解像度が広告通りでないように見える。

これらの報告を受けて、ユーザーコミュニティによる調査が行われました。その結果、以下の事実が明らかになりました。

- 実際に使用されているパネルは、LG Wingのセカンダリスクリーンと同じ「3.92インチ 1240×1080 AMOLEDパネル」である可能性が高い。

- デバイスのベゼルによって、パネルの一部が隠されており、実際の表示領域は約1240×930ピクセルとなっている。

- システムは1280×960の信号をパネルに送信しているが、パネル側で1240×930にスケーリングされて表示されている。

このような仕様により、特にレトロゲームのエミュレーションやCRTシェーダーの使用時に、意図した表示が得られない問題が発生していました。

🔧 Retroidの対応

Retroidは当初、ソフトウェアアップデートによる問題解決を試みましたが、ディスプレイドライバICの仕様により、ソフトウェアでの修正が困難であることが判明しました。

そのため、以下の対応策が講じられました。

- DIYスクリーン交換キットの提供:Retroid Pocket Classicと同じ1240×1080のディスプレイを使用した交換キットを、希望するユーザーに無償で提供。

- 交換キットには、前面シェルと新しいスクリーンが組み込まれており、交換用のツールも同梱。

- カラーはブラックのみ。

- 申請期間は2025年3月17日から4月17日まで。

- 申請はsales@goretroid.comまでメールで連絡。

- 割引クーポンの提供:Retroid Pocket Miniの購入者には、次回購入時に使用できる$10の割引クーポン「MINISAVE10」が提供されました。

ということで、DIYスクリーンキットを送ってもらったので実装し、無事、V2へとアップグレードしました。現在組み立て済みのRetroid Pocket Mini V2が数量限定で販売されているので、新しいディスプレイのV2に興味がある人は早めに購入すると良いでしょう。

開封&内容物

では届いたスクリーンキットを開封していきます。今回は簡単に換装方法紹介、実際に使ってみてのレビューとなります。

箱はこちら。いつものRetroidシリーズ通りの、開封する際蓋がマグネットになっている箱です。本体が届いたのかと思っちゃいました。

内容物はこちら。換装用のスクリーン+シェル本体、ドライバー+ピック+ネジです。背面シェルも同封されていて、カラーはブラックのみ。ガイドなどはなく、公式Youtubeチャンネルで公開されている動画を参考にしましょう。

ディスプレイ換装

では実際に換装していきます。必要なものはプラスドライバーのみなので付属のドライバーでもなんとかなるにはなりますが、短くて使いにくいと思うので別途用意するのを推奨します。

分解

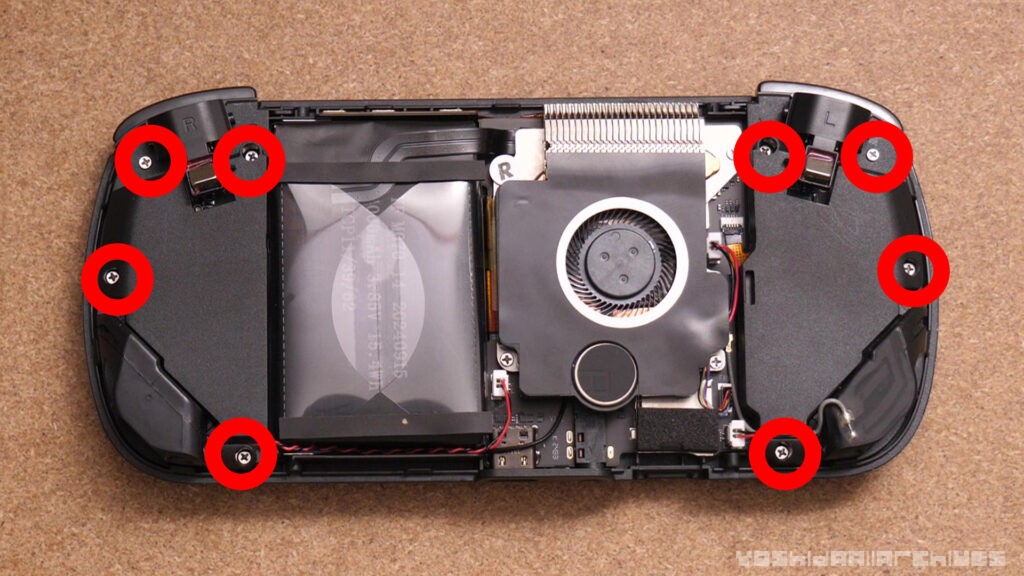

まず最初に分解していきます。上側面、下側面に計4本ネジがあるので外します

正直ここが最難関。シェルのツメを外していきます。ショルダーボタンL2にピックを差し込んで押し広げ、左側面のなんとか頑張ってもう一個のピックか何かを差し込み開きます。かなり硬めで苦労しました。逆に言うとここが無事できればもうあとは細かい作業をするだけです。

L2R2を引っ張って外します。不安になる硬さですが、なるべく上に?垂直に引っ張ります。ちなみにシェルのツメを外す時に普通に外れちゃいました。

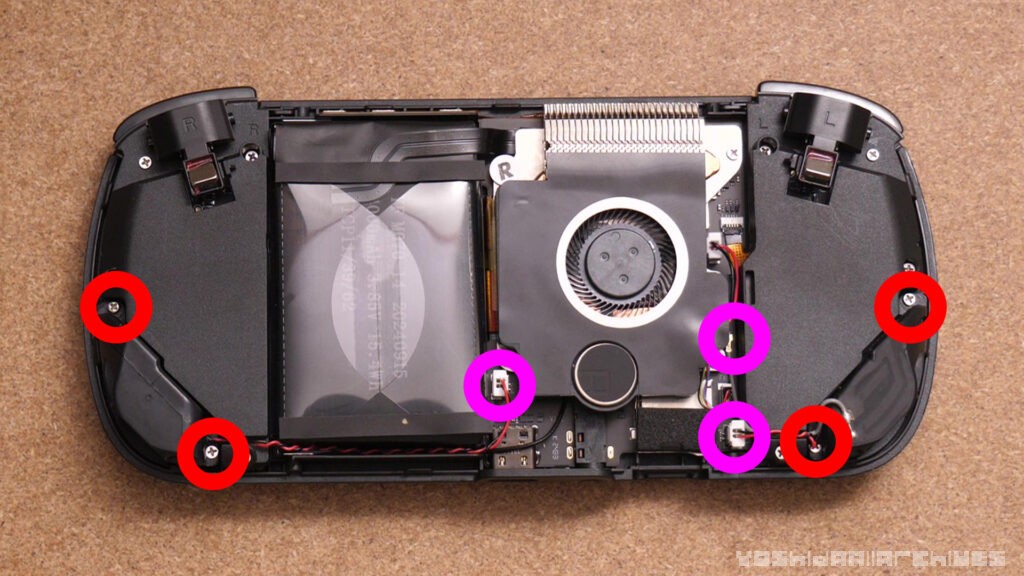

ようやく内部が出てきました。まずスピーカーを外します。左右下部にスピーカーがあるのでネジを4本外し、コネクターを3つ外します。

ネジを8本外して、左右の基板カバー?を外します。

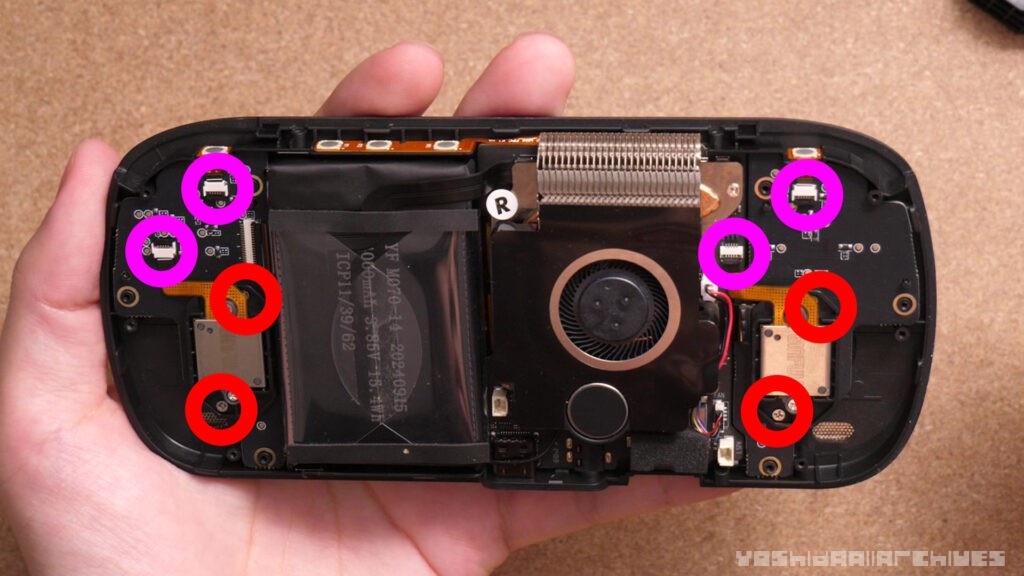

コントローラー基板が出てきました。ボタンのフラットケーブル、アナログスティックのフラットケーブルを外します。黒い部分がロックになっているので、持ち上げると簡単に外れます。

アナログスティックは先にスティックトップを引っ張って外しておきましょう。アナログスティックはネジで止まっているので2本ずつ外します。基板が外れたらボタンパーツ類も外していきましょう。

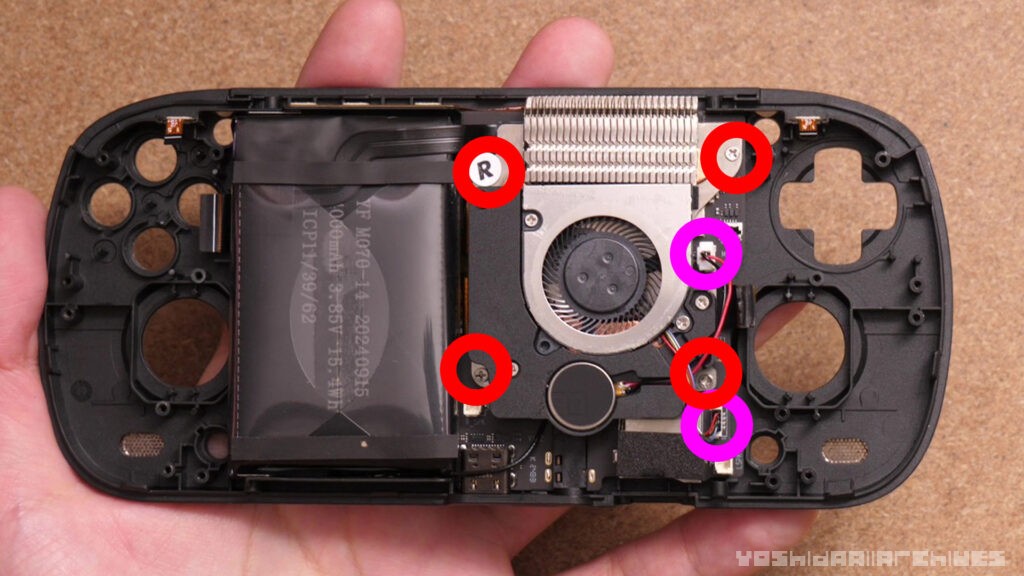

ファンに貼られているシートを剥がします。組立時に再度付けるので、捨てないでください。結構裂けたりしましたが。

コネクターを2つ外し、ネジを4本外します。したらファンのユニットごと外れます。柔らかい両面テープみたいなもので固定されているので引っ張りましょう。

バッテリーコネクターを外し、フラットケーブルも外します。その後、やっとバッテリーを外します。バッテリーを外すまでの手順長いですね。バッテリーは両面テープでくっついているので慎重に外しましょう。

このフラットケーブルは向きに気をつけないといけないようですが、私はなぜかバッテリーと一体になっていました。

コネクターを外して、ディスプレイのフラットケーブルを外します。すると基板が外れるようになります。

R1L1とボリュームボタンのフラット基板が両面テープでくっついているので外します。慎重に、ピックなどを使って外しましょう。

組み直す

新しいシェルで組み直します。同じ手順で組み直せば良いんですが、公式動画の手順はちょっと違ったので困惑しました。どっちでも良いと思います。遡れば良いので省略します。

ネジやコネクターをつけ忘れないようにしましょう。

OSを書き込む

ディスプレイ換装が終わってもそのままでは何も映りません。新しいOSを書き込む必要があります。

書き込み手順も公式から出ていますがちょっとわかりにくいので解説します。なんかうまく書き込めず、結構時間かかってしまいました。

ダウンロード

・RPMiniV2_20250419

・QPST Tools v2.7.496

OSと書き込みソフト2つをダウンロードしたら解凍するなりします。OSは分割されてダウンロードされますが、解凍ソフトとか使うと一気に解凍できます。

QPST ToolsはQualcomm USB Driver V1.0.exeも実行してインストール、タイプは上のやつを選択しました。QPST.2.7.496.1.exeを実行してインストールします。

QFILを起動

あとはQFILを起動し、動画通りですが、手順としてはFlat Buildを選択、ConfigurationからDevice Typeはufs、Programmer PathでOSのフォルダを開いて選択できるものを選択、Lead XMLで選択できるものをすべて選択、すべて選択で準備完了。

音量+と音量-を押しながらUSBを接続すると勝手に電源がついて認識するので、SelectPortで選べるものを選択、Downloadで実行です。

OSを更新完了できると無事画面がつくようになりました。ちなみに最初に初期設定はもちろん、アナログスティックのキャリブレーションも必要です。私はなんか何度かやっていたらめっちゃ変な感じになってしまって再度初期化する羽目になってしまったので、問題がなさそうならあまりいじらない方が良さそうです。

うまくいかない場合

SelectPortが認識しない場合は再度電源ボタンを10秒くらい長押しして電源を確実に切って再度試したり、USBケーブルを変えたりしましょう。

何度試してもSahara Failが出て書き込み実行できなかったんですが、色々試して最終的にパソコンを変えたら書き込みができました。多分というか想像なんですが、インストールしているGoogleドライブが干渉してなんか駄目だったのかもしれないと思っています。OS書き込み系でエラーになることが多いので…。

本体外観

では実際に使いながら見ていきます。今回は一新されたディスプレイだけでなく、改めてRetroid Pocket Miniのデザインや操作性など、再確認しながらレビューを進めていきます。

今回のスクリーンキットはブラックのみだったので見た目はほぼほぼ変わらないんですが、しかし他のカラーを選んだ人も残念ながら強制的にブラックになります。しかし逆に言うと、ブラックじゃないカラーの人は同じハードで2種類のカラーを楽しめたということになります。一粒で2度美味しい的な。ちょっと他のカラーにしておけばよかったかもと思わなくも無いです。

やはり全面ガラス貼りデザインは高級感が溢るる、かなりテンションが上がります。もちろん黒に光沢なので指紋は目立つのですが、視覚的にも触覚的にも気持ち良いです。ベゼルが小さくなったので、より引き締まったようなデザインになり、最高を更新しました。

サイズ感も良く、ギュッ詰まった感じがあり、商品写真で見ていた以上に小さく感じます。

背面シェルの質感は普通に素地のサラサラとしたプラスチック。チープとは感じないものの、高級感は感じません。

画面付いていない状態だと、画面が無いように見えますね。美しい。

ボタンレイアウトは右側に、スタート、ABXY、アナログスティック、バック、

左側に、セレクト、十字キー、アナログスティック、ホーム。バック・ホームの隣はスピーカーです。フロントスピーカー良いですね。

アナログスティックは内側に寄っていて、少しでも快適に操作できるよう工夫されたレイアウトになっています。

背面には中央にファンの吸気口、Retroid Pocketのロゴが彫り込みで入っています。

上側面には左から、L1L2、排熱ファンの排気口、ボリュームボタン、電源ボタン、R1R2、

下側面には、MicroSDスロット、イヤホンジャック、USB-C。

今回のモデルでは過去のRetroidシリーズとは違い、グリップが大きく作られています。

ディスプレイ部分の厚みは約17.5mm。想定していたより厚さを強く感じない、緩やかなカーブのデザインになってはいます。

が、これまでは3+では14.6mm、4Proでは16mmとかなり薄め、そして別売りでグリップが販売されていて、他社のハードよりも圧倒的に薄いスレート型のデザインがかなり好みだったので、この点は少し残念です。フラットな背面シェルとか出してくれれば良いのに。

他ハードとの比較

サイズ感としては標準的な中華ゲーム機のサイズ感といった大きさ。画面サイズはほぼ4インチで正方形に近いとなると、朧げに浮かんできます。RGB30の文字が。という事で並べてみたのですが、横幅は大きいものの縦幅はかなりコンパクトなので、正方形(に近い)横型ハードという意味では圧倒的優勝といった印象です。

スマホと並べたのがこちら。

操作感

グリップは最近よくみる?隆起したデザインで、中指がこの隙間に収まるようなフィット感です。本体側面のカーブ具合がいい感じに指にフィットして持ちやすいです。

重量は約220グラムとかなり軽め。確かに重量が大きいハードには手の負担を軽減するために手にフィットするグリップは有効ですが、この重量ならグリップいらないのでは?と個人的には思います。

ちなみにPocket 5の方は280グラムなのでグリップは効いてきそうですね。

ABXYボタンはサラッとして平たいボタンで、遊び少なめ、しっかりとした硬めのラバーの押し心地。十分な感触ではありますが、パチパチと音が鳴る感じと、若干戻りにくい感じが気になります。側面に擦れた跡があるので、ちょっと遊びが少なすぎるのかも?

ちなみに、Retroidでは交換用のボタンパーツなどが公式ストアにて販売されています。

スタートセレクト、ホームバックボタンはカチカチとしたタクトスイッチです。ボタン自体がかなり小さめ、若干硬めではありますが、押しやすく、チープで安っぽい感触や音ではありません。

十字キーはVitaライクな形状・寸法、感触もドームスイッチのプチプチとした押し心地。シーソーも可能で、入力は良好に感じます。

アナログスティックは中央が凹んだもので、Joy-Conや一般的なハードとは違った形状、倒れ角度が大きめです。過去のRetroid Pocket 4/ProやOdin2と同様なトップ。

ちなみにスティックはホールセンサーなので壊れにくい(らしい)ものとなっています。

あとアナログスティックが下なので、遊ぶタイトルや持ち方、操作のクセによっては快適度が変わります。若干内側に入り込んでいる&グリップがあるおかげでPocket 4 Proよりも負担がかかりにくいように感じます。

ショルダーボタンはL1R1カチカチと音がするタクトスイッチ。感触は良いと感じます。

L2R2はストロークが長いアナログトリガー。

画面・スピーカー

画面

とにかく綺麗です。でかい輝度、有機ELによるバキバキの発色、画面サイズにしてはめちゃくちゃ高い解像度、そして全面ガラスが視覚的に満たしてくれます。ありがたい。

冒頭にも述べたように、黒の全面ガラス+有機ELの組み合わせがめちゃくちゃ親和性高いんですよね。全面ガラスなのでディスプレイ部分とそれ以外の切れ目を感じず、そして有機ELは本当に黒が黒いのでアスペクト表示の関係でできた余り部分も、まるで無いように見えます。

正直V1のディスプレイ、というかベゼルはかなり太いなと感じていたので、ディスプレイが変わって狭ベゼルになったのでより無駄がなくなった雰囲気があり、非常に良いです。一番気になっていたところが改善された感じです。嬉しい。

画面サイズ自体も多少大きくなったので、Androidを採用したハードとして使いやすさは上がったように感じます。

というのもAndroidはなんだかんだタッチパネル操作が必須になってくるアプリがちょいちょいあるので、そうなってくると画面が小さすぎると操作しにくいんですよね。そもそもアプリ側がここまで小さい画面で使うことを想定していなさそうな事が多いです。

スピーカー

スピーカーはフロントスピーカーでそこそこ音質もよく、ステレオサウンド感が心地良いです。手が被りそうな位置かなと思っていましたが、実際使ってみると直接覆い被さることはないので塞がれることはありません。スピーカーにおいても満足度が高めです。

イヤホンジャックがあるのでもちろんイヤホンで遊ぶことも可能。

使用感

基礎知識・注意点等

Androidスマホユーザーならスムーズ

基本的にはAndroidスマートフォン同様な使い勝手で使用することができます。エミュレータ等は初期設定で導入済みですが、ストレージ設定などは自分で行わなければならないため知識と調べる力が必要です。

Androidにはシステムレベルの遅延がある

Androidはこの端末に限らず、システムレベルで遅延が有り、人によっては気になるといったことが注意点としてあります。私は別に気にならないんですが、アクションゲームや格闘ゲームなどを重要視する場合には、留意しておきましょう。

また、本端末はレビュー時点では技適未取得なので「技適未取得機器を用いた実験等の特例制度」を利用し、様々な検証を行っていきます。

エミュレータで遊ぶには

エミュレータで遊ぶためには原則以下のものが必要となります。

吸い出し機(ダンパー)

エミュレータを使う際にはゲームイメージの吸い出しを各自行う必要があります。(中華ゲーム機のざっくりとした解説はこちら)

ダンパーには色々ありますが、一台だけでゲームボーイ・ゲームボーイカラー・ゲームボーイアドバンス・メガドライブ・スーファミ・64のゲームイメージとセーブデータの吸い出しが可能なCartridge Reader(レビュー記事はこちら)をおすすめします。

(サイトは英語ですが、日本でも購入可能です)

また少しでも安く済ませたい方はGAMEBANK-web.comのダンパーを必要なハードだけ購入する、PS1、PS2等だけを遊びたい!って人はDVDリーダー+PCがあればなんとかなります。

PC(あると快適)

データを管理するのに必要となります。有ったほうが間違いなく便利ですが、Androidスマホと同じなので、無くても頑張れば使えます。

MicroSD

ゲームイメージ用に推奨。PS2とかを遊ぶ場合では512GBくらいあっても良いかと。

MicroSDリーダー

MicroSDをPCで読み込むために必要となります。

アプリ・エミュレータは初回起動時インストールされる

初めて起動する際にセットアップが開き日本語を設定可能、アプリ・エミュレータを選んでインストールできます。が、まぁ基本的にはAndroidなので全部自力で設定する必要があります。パーミッションの設定、ディレクトリ設定、そしてエミュレータ自体の設定などなど。

Google純正アプリやPlayStoreも導入されているので、そちらからのインストールも可能です。

そしてこちらがデフォルトのランチャー。一般的なAndroid用のランチャーを超シンプルにしたようなもので、アプリ一覧や検索などはなく、時計ウィジェットだけがある、必要最低限なもの。

専用のランチャーアプリもあり

他にもエミュ専用のランチャー(メニュー画面)があり、そちらを使うといかにもエミュ機なインターフェイスで使えるようになります。

こちらはエミュレータ一覧やアプリ一覧などをカスタマイズしながら設定できる、エミュ機のフロントエンドとしての機能をメインとしたランチャーです。

スイッチライクなUIで、使い勝手としては悪くありませんが、エミュレータ用のフロントエンドランチャーは他にも様々あるので個人で気に入るものがあれば変更してみるのも良いかと思います。ちなみに私のお気に入りはDaijisho。

パフォーマンス・ファン・スティック設定等

上から下にスワイプしてクイック設定から簡単に変更可能な項目がいくつかあり、

パフォーマンスモードで消費電力を上げて強くしたり、ファンの強さを変更したり、スティックのLED色を変更したり、明るさを変えたり、消したりが可能。

他にもゲーム中に画面右から左へスワイプする事でフローティングメニューのようなものが表示され、様々な設定が可能となります。その中でタッチパネル操作をコントローラーに割り当てることも可能で、コントローラー対応していないアプリでも遊べるようになります。

DP出力でモニターやテレビに繋ぐことも可能。

AnTuTuベンチマーク結果

AnTuTu ベンチマークスコアは

総合スコア 862335

CPUスコア 239774

GPUスコア 284961

となっています。最新のハイエンドと比べると大きくはないですが、ミドルハイくらいの数値でしょうか。Android携帯ゲーム機としてはかなり強めな部類です。

ちなみにRetroid Pocket 4 ProはMediaTek Dimensity 1100を搭載で、総合73万点、CPU20万、GPU22万だったので、数値的に大きくグンと上がった感じはしません。

ゲームをプレイ

動作感自体はよく動きます。原神ゼンゼロなどのコントローラー対応スマホゲームも最高画質は無理なものの遊べますし、画質設定は低でも画面サイズも小さいので全然耐えれます。しかし文字はかなり小さいので、インターフェイス的には厳しいように感じます。ディスプレイが変わってもやはりここは厳しいですね。

GC、Wiiのタイトルをいくつか遊んでみましたが、概ねグラフィックをOpenGL、その他ちょっとの設定で動作し、画面サイズが小さめなので内部解像度は1xで十分綺麗、2xでも動いて最高に感じます。

PS2はタイトルによっては厳しいこともありますが、設定を適切に行えばそこそこ遊べる感じがあります。あまり4Proとベンチマークが大差ないと思っても流石Snapdragon、モッサリしていたものが普通に動くようになっていたりします。

アスペクト比4:3で遊ぶのも良いです。ディスプレイが縦に大きくなった分、若干余ってしまう問題はありますが、全面ガラスなので特に気になりません。

真価は正方形に近いレトロゲームを遊ぶ際に発揮します。そもそも非常に高い解像度によって全てのハードのゲームをピクセルパーフェクト、ドットの崩れがほぼ見えない、バキバキのドットを楽しむことができるのですが、ゲームボーイやファミコンスーファミでの正方形ピクセル表示をした際にはほぼ全画面を活用できて、非常に気持ちの良い見え方で楽しむことが可能です。

まさに理想的なレトロゲーム機でありながら、次の世代、PS2・GCまでもカバーできてしまうという万能感。

そういえばAndroid10から13になりましたが、特に何か変わったかと聞かれても全然わかりません。

ファンの音・熱

ファンの音はSportにすると多少大きくはなりますが、小さい方だと思います。音有りで遊んでいれば気になりません。ほぼ動かないようにもできますし、Smartにしておけば自動で熱くなったら動くようになります。

発熱は高負荷のゲームを遊ぶとほんのりと画面側が暖かくなりますが、手元は熱くなりません。

感想

今回騒動が起きた時はかなりざわざわしましたが、本端末ではベゼル幅の大きさが一番気になっていたため、結果的に改善されて、ただでさえ気に入っていた端末がさらにお気に入りになり、正直最高です。

性能の高さ、コンパクトさはお墨付きで本当に良いバランスですし、かなり使いやすいハード。

V1のレビューの際は現状最高の一台と称しましたが、個人的には現在も変わっておらず、ディスプレイが変わったことにより更に自己ベスト更新していきやがりました。素晴らしい。