ANBERNICが新しく折りたたみモデルを出しました。えっ?前に出してなかったっけ、と思う方もいるかもしれませんが、今回のモデルは小さくなりつつもバージョンアップしたようなモデルです。

よりオリジナルに近い寸法と形状、そしてGBAにピクセルパーフェクトなディスプレイ、そしてアナログスティック搭載。

気になる一点を除いてはほぼ完璧なクオリティに仕上がっていると思います。

販売ストア

価格は公式ストアにて通常価格が10,399円+送料、金額はセール等でよく変わるので購入時に各自チェックお願いします。より安く購入したい方はAliExpressで。

・AliExpress

動画版

スペック&主な特徴

Anbernic RG34XXSPとは

Anbernic RG34XXSPは、Game Boy Advance SP風の折りたたみデザインを採用した、レトロゲーム特化型の携帯ゲーム機です。いわゆるエミュ機と呼ばれている端末で、LinuxベースのOSにより快適なエミュレータプレイが可能です。

ディスプレイは3.4インチ 720×480のIPS液晶を搭載し、GBAの3倍ピクセルパーフェクト表示が可能とされています。

チップセットにはAllwinner H700(クアッドコア Cortex-A53)を採用。メモリは2GB LPDDR4、ストレージはmicroSDカードで拡張可能、OSはLinuxをベースにAnbernic独自UIを搭載。バッテリーは3300mAhで、USB-Cポートからの充電に対応。

アナログスティック搭載で、2Dレトロゲーム以外にも様々なハードに対応。コンパクトで携帯性にも優れており、ヒンジ機構も堅牢です。

カラーはイエロー、グレー、ブラック、インディゴブルーの全4色展開。

開封&内容物

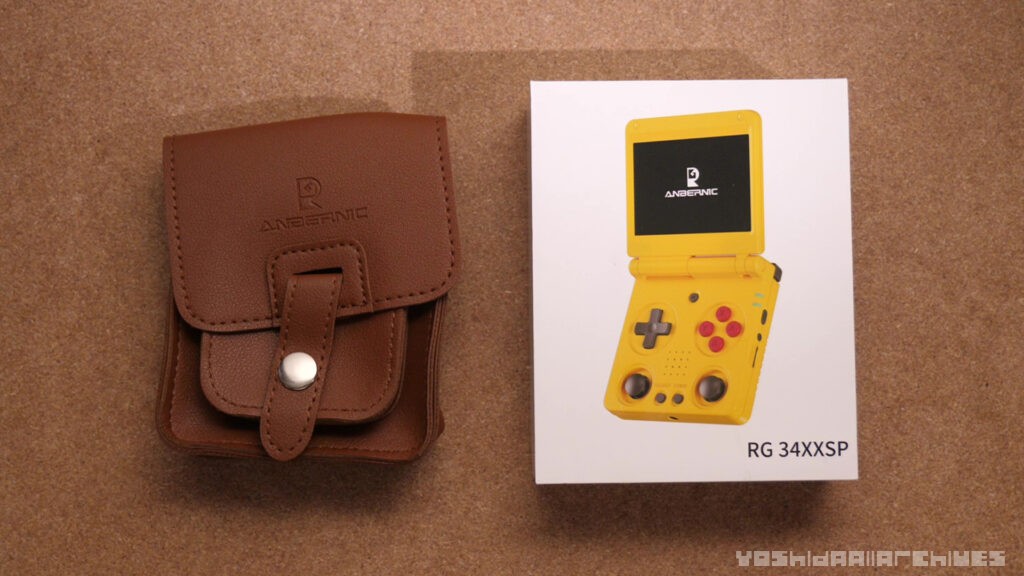

では開封していきます。今回はレビューサンプルとなり、製品版とは仕様が異なる可能性がありますのでご了承ください。

いつものシンプルデザインとは違い、しっかりと製品画像がプリントされたパッケージです。イエローを全面的に押し出しているようですね。

あと別売りの専用ケースはレザー風のデザイン。リュック?のようなデザインとなっていて可愛いですね。

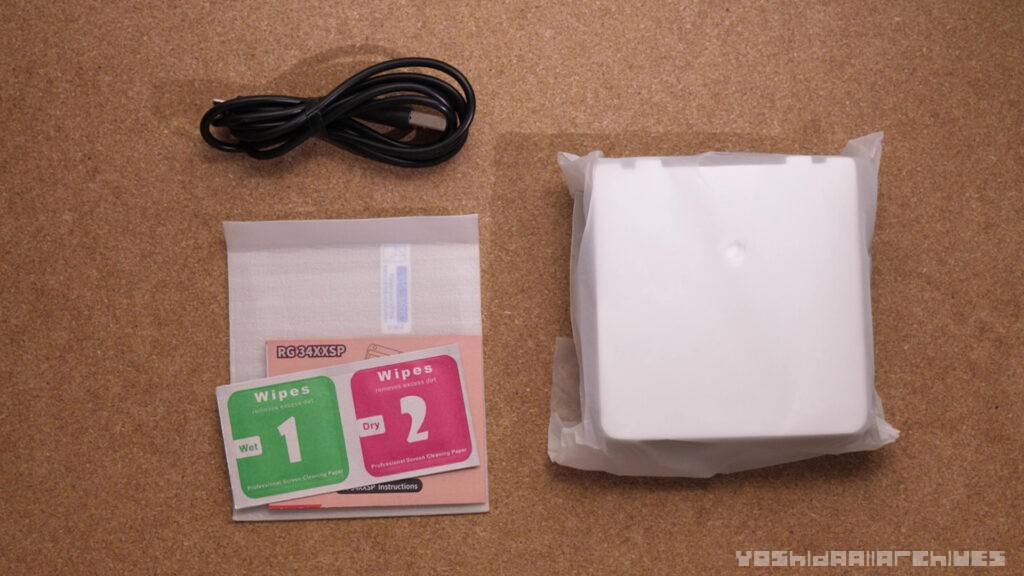

内容物はこちら。USB-Cケーブル、ガラスフィルム、説明書、本体です。いつも通りに専用ガラスフィルムは貼り合わせてきれいになる設計なので、早速貼っちゃいます。ガラスフィルムが付属するのありがたいですね。

本体外観

では実際に使いながら見ていきます。

今回はブラックが届きました。手に取った瞬間に、お〜!って声出ました。馴染みあるあのSPのサイズ感、そしてサラッとしたソリッドな質感のシェル、滑らかで上品なヒンジ。やはりANBERNIC、小さいものを作らせた時のビタッとハマる感じは相変わらず健在です。気持ちいい。

シェルの噛み合いや軋みなどに気になる点もなく、ビルドクオリティも高いと感じます。やっぱヒンジの滑らかさって大事なんだなぁ・・・と深く思います。五感的な高級感。

開くとボタンとディスプレイが現れ、

ボタンレイアウトは、右側にABXY、

左側に十字キー、

中央上部にメニューボタン、

中央真ん中にスピーカー、

下部にデュアルアナログスティック、

その間にスタート・セレクトボタンがあります。

右端にインジケーターがあり、閉じていても開いていても見えるようになっています。

背面には滑り止めのラインが入っていて、中央上部に製品情報などのプリント。

上側面には左から、L1L2、USB-C、MiniHDMI、R2R1と並び、下側面にはイヤホンジャックのみです。

左側面にはボリュームボタンとシステム用MicroSDスロット、右側面には電源ボタン、リセットボタン、ストレージ用MicroSDスロット。

ディスプレイ部分の厚みは実測値で約8mm。グリップ部分の厚みは約17.4mm。

他ハードとの比較

では実際にオリジナルのSPと並べてみます。サイズ感としては。ほぼ全く同じで、手に取った印象、ぱっと見の印象も完全にSPです。ヒンジのデザインとかもかなり似てる。

同社の前に出た35XXSPは中身、つまりチップセットは同じもののサイズ感は若干大きめなバランス。これが個人的には結構気になっていたので、小さくなって嬉しいです。

そして問題のブツ、Miyoo Flipと並べてみると、おやおや、完全に一致なのですが。まぁそれ以前にSP風に作っているから…とはいえ、インターフェイスの並びから、Vitaっぽいデュアルアナログスティックまで同じです。これは完全にパク

操作感

グリップも特になくフラットな形状。厚みがそこそこあるのでしっかり握れて重く感じません、面積が小さめなので、しっかり握るというよりはつまんで持つような感じですね。

重量は実測値で179グラムと軽め。

ABXYボタンと十字キーはフラット形状で、画面に干渉しないように本家よろしく少し窪んでいます。

ボタン感触はプチプチとしたドームスイッチ。本家よりは少し硬めで、音が非常に大きいとは言わないものの、大きめでクリッキーな感触。

スタートセレクト、ホームバックボタンはカチカチとしたタクトスイッチです。硬めで、音の鳴りの大きさが少し気になります。

十字キーの感触もドームスイッチのプチプチとした押し心地。シーソーも可能で、入力は良好に感じます。

スティックはVitaライクなスティック、というか多分クローンで、スティックトップはのっぺりとした独自なものとなっています。小さめなスティックで倒れ角度も小さめ。押し込みも可能。

ショルダーボタンL1L2R1R2は段差がついていて、押し分けやすくなっています。感触はタクトスイッチ。同じく音の鳴りは結構大きめです。

個体差なのかわかりませんが、L2R2は少し戻りが悪く、押し難いような印象です。ボタンパーツ精度の問題とかですかね。改善を期待。

画面・スピーカー

画面サイズ・解像度

さて気になるのがこのディスプレイ。アスペクト比3:2、GBAの3倍の解像度なのでピクセルパーフェクトでありながら、画面サイズが大きいので快適。このサイズにしてこの画面サイズであれば十分満足いくディスプレイだと感じます。

ベゼル

折りたたみの仕様上、完全にシェルとディスプレイがツライチになるディテールは難しく、シェル勝ちな構成となっています。

それは良いとして、左右のベゼルは小さめなものの、上部のベゼルがやたら大きいバランスが気になります。

で、どうやら海外Youtuber氏が、調査してみたところ、大きめの4:3ディスプレイを採用して、3:2ディスプレイに見えるように隠しているのでは?となり言及。つい最近Retroid Pocket Miniでも同じような事があったのでこのような疑惑となったのですが、実際は本当に普通に3:2だったらしい。

まぁとはいえ、普通に4:3のディスプレイだったらもっとベゼル狭くてかっこよかったし、4:3のハードを遊んだ時にもアナログスティックを活用できるしなぁとは思いを馳せます。

明るさ・発色

ディスプレイ輝度は結構高め、眩しいくらいの明るさとは言えないものの、十分明るいと感じます。助かります。34XXと同じディスプレイなはずですが、そちらより何故か輝度高めです。

スピーカー

スピーカーはフロントスピーカーでまぁまぁ音質もよく、ダイナミックな音色。シングルスピーカーなのでステレオ感は無いもののダイレクトに聞こえるのが良いです。

手に直接覆い被さることはないので塞がれることはありません。スピーカーにおいては割と満足度高めです。

イヤホンジャックがあるのでもちろんイヤホンで遊ぶことも可能。

使用感

メニュー画面

搭載されているのOSはAnbernicによる独自LinuxOS。シンプルで左右に動かすとシャカシャカスマートな感じの効果音。消音可能ですし、日本語化も可能です。

左からGame Roomsというメインのゲーム一覧、RA Gameは見ての通りレトロアーチ、App Centerは音楽再生や設定アプリなど、Favoritesはお気に入り、Historyは過去に起動したタイトルの履歴、Search、Settingsと並んでいます。

使い方はいつも通りシンプルで、タイトルを選択して起動、ゲームをプレイ中にメニューボタンを押すことでメニュー画面が表示され、中断セーブなど可能。RAから開くとRetroArchのメニューが開きます。

App Center内のAppsからはシェーダーのオンオフやクイックシャットダウン機能など好みに設定できるようになっています。シェーダやベゼルオーバーレイはデフォルトでオンになっています。

ボタン組み合わせによるショートカットキーも機能します

| メニューを開く、閉じる | メニューボタン |

| 早送り | メニュー+R2 |

| スロー | メニュー+L2 |

| 中断セーブ | メニュー+R1 |

| 中断ロード | メニュー+L1 |

| 中断セーブスロット変更 | メニュー+十字キー左右 |

| FPS表示 | メニュー+Y |

| スクリーンショット | メニュー+B |

| ポーズ | メニュー+X |

| ゲーム終了 | メニュー+スタート |

| 明るさ調整 | メニュー+ボリュームボタン |

※原則RetroArchのみの動作で、一部エミュレータでは異なります

ゲームイメージの導入はTF1のMicroSD内の該当する各種フォルダ、もしくは別途用意したMicroSDをTF2側に入れると、同様に対応するフォルダが生成されるので、そこに入れます。

エミュレータで遊ぶには

一般的にエミュレータで遊ぶためには以下のものが必要となります。

吸い出し機(ダンパー)

エミュレータを使う際にはゲームイメージの吸い出しを各自行う必要があります。(中華ゲーム機のざっくりとした解説はこちら)

ダンパーには色々ありますが、一台だけでゲームボーイ・ゲームボーイカラー・ゲームボーイアドバンス・メガドライブ・スーファミ・64のゲームイメージとセーブデータの吸い出しが可能なCartridge Reader(レビュー記事はこちら)をおすすめします。

(サイトは英語ですが、日本でも購入可能です)

また少しでも安く済ませたい方はGAMEBANK-web.comのダンパーを必要なハードだけ購入する、PS1等だけを遊びたい!って人はDVDリーダー+PCがあればなんとかなります。

PC(あると快適)

データを管理するのに必要となります。

MicroSD

ゲームイメージ用に推奨。

MicroSDリーダー

MicroSDをPCで読み込むために必要となります。

ゲームをプレイ

チップセットはRG35XXPlusやRG35XX Hなどと同じなので、動作も同等です。なのでざっくり言うとPS1までのゲームであればバッチリ動作、PSPや64もタイトルにはよるもののそこそこ動作してくれるパワフルさ。

アナログスティックがあるので3Dのゲームも積極的に遊びたいところですが、3.4インチの3:2ディスプレイを遊ぶにはさらに画面は3インチくらいに小さくなるので、あくまでGBA専用として使うのが最適かなと感じました。

感想

と言うことで、連発するもう何台目?のXXシリーズ。相変わらずクオリティ自体は非常に高いモデルで、前モデルのRG35XXSPのサイズ感があまり好きではなかったこともあり、本機はかなり気に入りました。

ここ最近様々な折りたたみハードが出ていて選び放題になっている中、ある程度システムが安定していて、物理的な頑丈さを持っていて、GBAピクセルパーフェクト。なかなか強力な選択肢ではないでしょうか。