2022年初頭に登場し、それから圧倒的人気を誇るMiyoo Miniですが、パーツ不足の問題もあり品薄状態が続き、とうとう生産が終了してしまいました。

しかし2023年、その実質的な後続機となるMiyoo Mini Plusが販売開始され、公式ストアでは販売開始直後に即完売。

私は購入できるように数分前から待機し、なんとか購入を勝ち取ることができました。

せっかく早く手に入れることができたので、早くレビューをお届けしたいと思います。本端末から中華ゲーム機デビューしたいという声もあるので、より丁寧な解説を心掛けます。

販売ストア

公式ストア

▲最速で手に入れたい場合はAliExpress内の公式ストア一択なんですが、在庫入荷後即完売してしまうので中々手に入れるのは難しいです。

他海外ストア

・whatsko

・Keepretro

▲海外ストアにて予約販売開始しているので、こちらでの購入も一つの手です。ただオフィシャルではないので、発送までにかなり時間がかかってしまうかもしれません。

Amazon

▲Amazonでも少し高めではありますが販売されています。現状の予定では3月22日に発送され、1週間程度で到着(予定)って感じらしいです。Amazonで購入したとしても、中国から直接発送されるようです。

スペック&主な特徴

Miyoo Mini Plus とは

Miyoo Mini PlusはMiyoo社が販売しているLinuxゲーム機で主にエミュレータを動かして遊びます。前機種Miyoo Miniのサイズアップバージョンといった端末で、CPU性能はアップしていません。ざっくり説明すると以下

・Linuxで動くエミュ機

・3.5インチでレトロゲームに最適

・PS1まで動く

・4種のカラー

・品質そこそこ良い

・アンダー1万円

Miyoo Mini Plusは簡単に言うと、画面サイズが2.8インチ→3.5インチへと大きくなったMiyoo Miniです。大きくなるにあたって、見やすくなっただけでなく、操作性の向上もしています。

MiyooMiniのデザイン好きだけど、小さすぎて遊べたもんじゃない!って人はこちらの方が気にいるかもしれませんね。

Miyoo Mini Plus のスペック

Miyoo MiniではCPUにSigmastar SSD202Dというチップセットを採用していて、ファミコンなどのレトロゲームからPS1まで動くようなエミュレータ機となっています。ストレージ容量はMicroSDを使うことで最大128GBまで拡張可能です。

スペック上で通常のMiyoo Miniと大きく変わったのは

・バッテリー容量が2000mAhから3000mAhにアップグレード

・カラーがクリアブルーの代わりにクリアパープルへと変更

・Wifi搭載(技適未搭載のため、本レビューでは検証しません)

・ボリュームがダイヤル式からボタンに

動画レビュー

開封&内容物

早速開封していきます

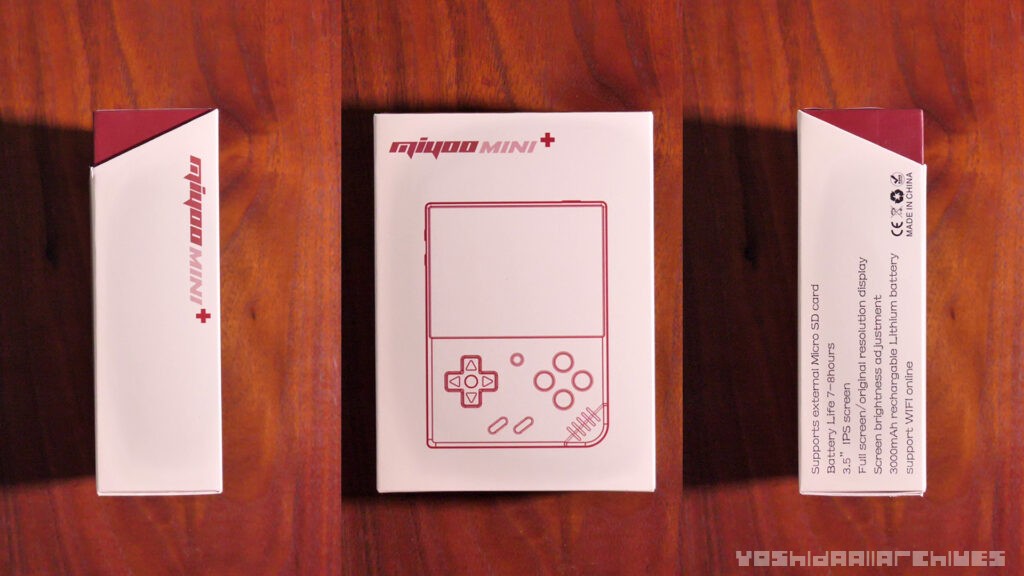

▲箱はシンプルなデザインで、スライドさせて引き出すタイプとなっています。

▲内容物はこちら。ミヨーミニプラス本体、説明書、MicroSD64GB、MicroSDリーダー、保護ガラスフィルム、クリーナー、USB-Cケーブルです。

本体外観

質感は上品、透明度は低め

▲Miyoo Mini PlusはMiyoo Miniと同様のプラスチックシェルです。ぬるっとしたマットな質感で、ビルドクオリティも高く、安っぽさは感じません。

透明度はそこまで高くなく、中の基盤もほとんど視認できないくらいの透け感です。

均質なボタン配置

▲ボタン配置は非常にシンプル。バランスよくABXYボタン、十字キー、間にメニューボタン、下にスタートセレクトボタンが配置されています。

スピーカーの穴とスタートセレクトボタンは初代ゲームボーイオマージュの斜めデザインとなっています。

端末情報は直接印字

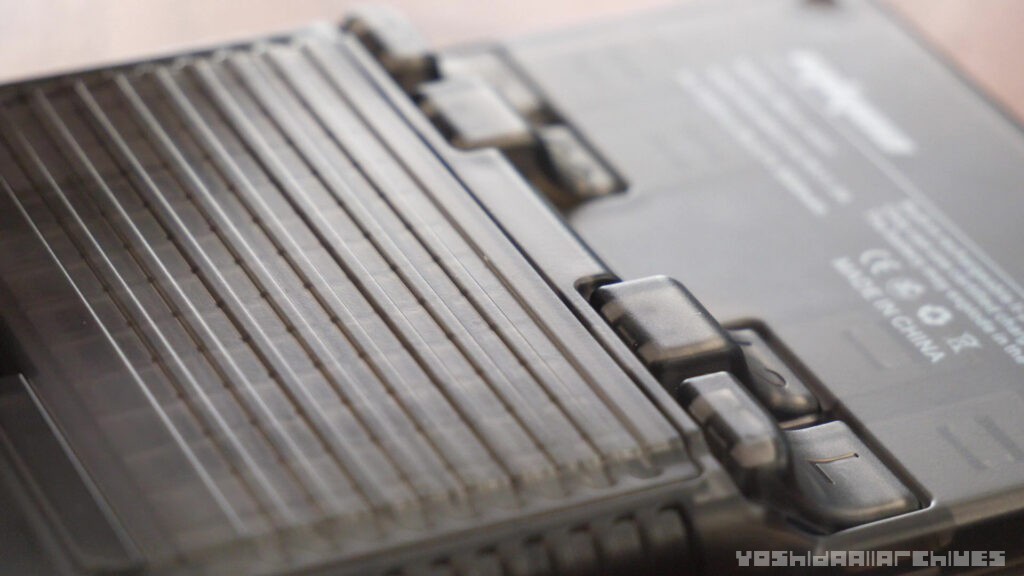

▲背面には中央辺りにショルダーボタンとしてL1R1、L2R2ボタンが配置されています。

端末情報はラベルが貼られるのではなく、シェルに直接印字されています。

▲バッテリーはゲームボーイのように蓋をあけることで容易に交換することが可能となっています。互換バッテリーはいまのところ不明です。

ボリュームがダイヤル式からボタンに

▲左側面にはボリュームボタンが配置されています。Miyoo Miniではボリュームがダイヤル式でした。ダイヤル式は直感的に音量を上げ下げできるのが好きだったので、この変更は少し残念です。

▲上側面には電源ボタン、下側面には左からイヤホンジャック、MicroSD、USB-Cです。

同画面サイズの機種の中で最小寸法

▲代表的な?縦型ハードを並べてみました。左からRG353V、RG35XX、Miyoo Mini Plus、RetroMini、Miyoo Mini、RG280Vです。

Miyoo Miniよりも大きくなったものの、3.5インチ液晶を採用した縦型ハードの中では一番最小寸法であり、コンパクトです。

厚みを感じる

▲Miyoo Miniと並べてみるとこのようになります。各パーツのサイズは変わっていないので、Miyoo Miniに見慣れているせいか、少し横幅が大きく感じてしまいます。

が、逆にしばらくPlusを使っているとMiyoo Miniが過剰に細く感じます。

▲縦横比よりも、厚みが増したのが少し気になります。丸みが少ない、四角い形状、というのもあり、サイズに対してかなり厚めに感じます。

▲Analogue Pocket(アナログポケット)と大体同じ程度の厚みが有り、他の3.5インチハードの中でも厚み大きめです。

付属のガラス保護フィルム

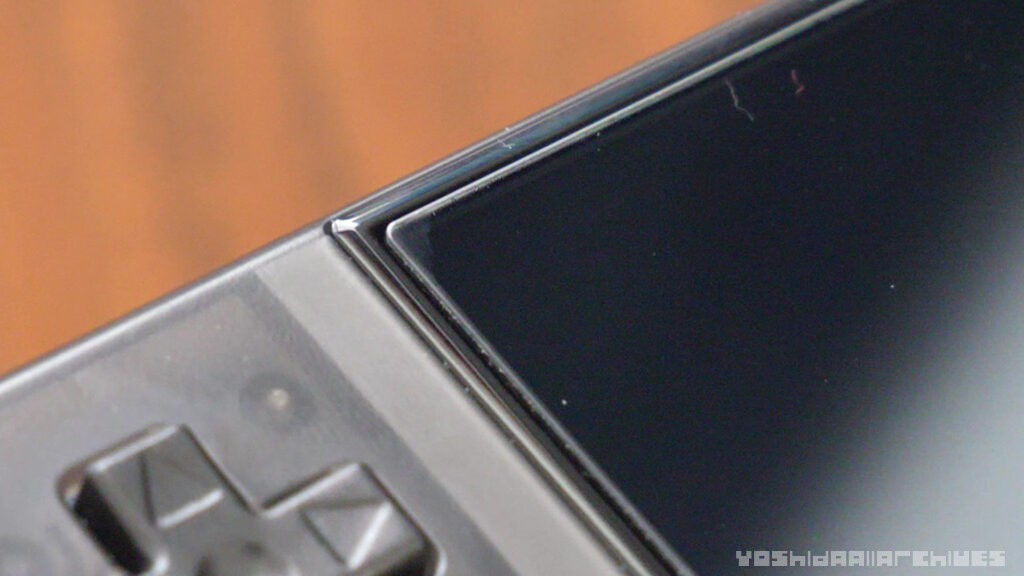

▲Miyoo Mini Plusはラウンドエッジ加工された液晶ガラスなので、保護フィルムを使う際にはぴったりサイズだと隅が浮いてしまうので、少しセットバックする必要があります。

付属のガラス保護フィルムもセットバックされた大きさになっていて、実際に貼ってみると結構隅が気になります。個人的にはガラスではなくPET製などのフィルムを後日貼り直したいなと考えています。

操作感

縦型ハードの中で一番良い操作性(当社比)

▲使ってみた感想としては、縦型ハードの中では群を抜いて操作性が良いと感じます。バランスの良いボタン配置に加え、デメリットだと感じていた厚みの大きさによりしっかりとホールドできて、ショルダーボタンの位置もかなりよく、安定して握ることができます。

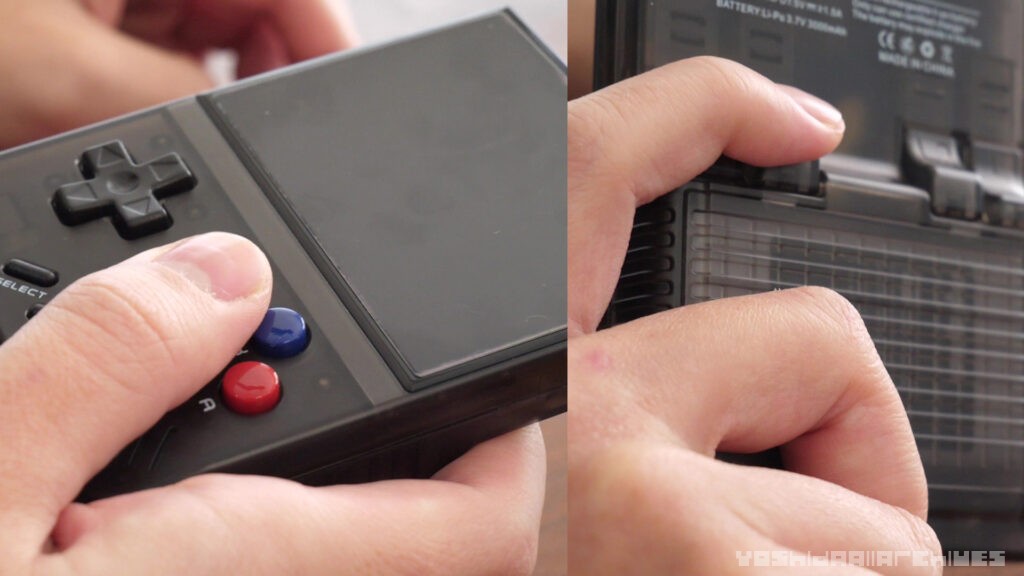

パーツに違いは無いが、安定感が増している

▲フロントボタンは全体的に遊びが少なくなり、カチャカチャしなくなったような印象があります。ボタンやラバーのパーツは同じようなので、シェル自体の厚み、寸法感や精度が変わったのかも知れません。もしくは気のせいかも。

メニューボタン・スタートセレクトボタンは変更

▲十字キーは大きく違いを感じません。しかしメニューボタン・スタートセレクトボタンは大きく改善されていて、少し強めのクリック感が有る押し心地へと改良されていました。

▲分解してみるとどうやらこの三点のボタンはラバーなしのドームスイッチと変更になっていました。

ショルダーボタンは一つの正解なのでは

▲ショルダーボタンは一つの最適解のように感じます。L1とL2に段差があるデザインとなっていて、押し間違いが起きにくいデザインとなっています。

またショルダーボタンとシェルと同面で、出っ張っていないのでテーブルなどに置いた際に完全にフラットな状態になるのも気に入っています。

▲またショルダーボタンまでの位置が近く、指をひっかけて持つ際に負担が非常に少ないバランスとなっていて、かなり手に馴染みます。

ただ、実際に操作してみるとL2R2はかなり押しやすいですが、L1R1は逆に指の関節あたりで押すことになるので、慣れが必要です。

画面・スピーカー

発色・輝度の高さ十分、色味もニュートラル

▲液晶は発色も良く、輝度の高さも十分で、変に青みがかったり黄色かったりすることもなく、良いと感じます。

また解像度640×480なのでレトロゲームに最適な上、十分な大きさの液晶なので、ゲームボーイなどを遊ぶ際にはこのようにゲームボーイ風のベゼルが表示されるのもビジュアルとしてはかなり良いですね。

※ちなみにこのベゼル表示はRetroArch経由で遊んだ場合に表示されます。

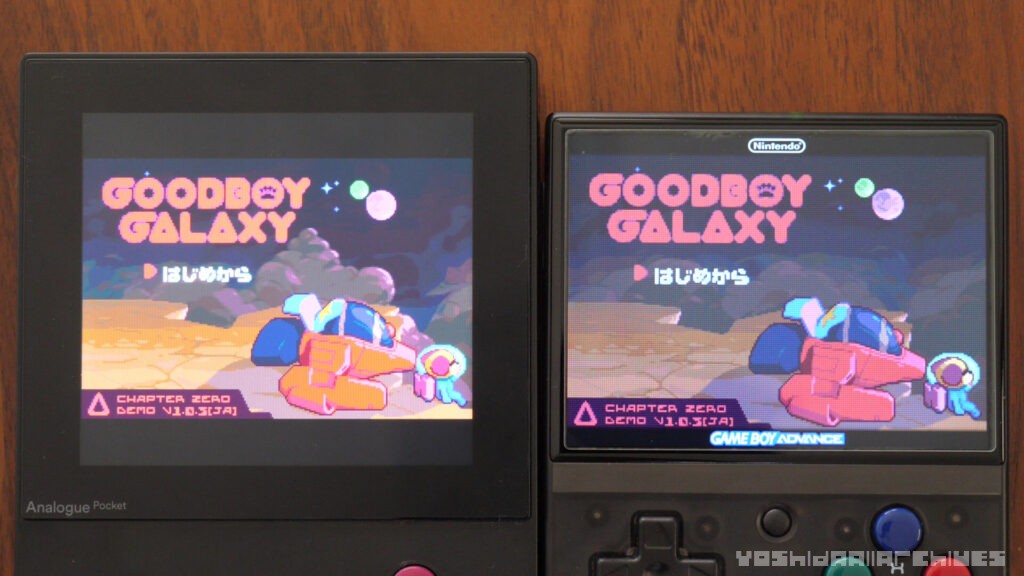

他機種との比較

▲こちらがMiyoo Miniとの比較です。このMiyoo Miniはかなり後期のモデルで、尿液晶かな?と感じるくらいに黄色い液晶なんですが、それに比べると若干青っぽく感じてしまいます。

▲白で比較すると非常に分かりやすく、このくらいMiyoo Miniが黄色い(後期ロットに限る)。

▲Analogue Pocketと比較すると、流石に負けます。というのも、写真では分かりづらいですが、アナログポケットの方が圧倒的に明るく表示され、異常に解像度が高いのでピクセルのパキッと具合も違います。

色も違うように見えますが、アナログポケットは明るすぎて飛んでいる状態です。色味に大きな違いは感じません。

しかし若干アナログポケットよりも大きく表示できるので、表示にそこまで拘りが無いのであればMiyoo Mini Plusの方が良いかも知れません。

スピーカーも確実に良くなっている

▲スピーカーもMiyoo Miniに比べると確実にアップグレードされていて、Miyoo Miniのスピーカーがかなり軽めの、低音域少なめな音であったのに対して、Plusでは低音域~中音域が結構しっかりと出るようになっています。

別ハードと比較すると、Switch Liteがこもり気味でニュートラルな音であるのに対してMiyoo Mini Plusはかなりクリアで、パキッとした音色です。人によっては、耳に刺さるような音質と感じるかもしれません。

使い方

エミュレータで遊ぶには

エミュレータで遊ぶためには原則以下のものが必要となります。

吸い出し機(ダンパー)

エミュレータを使う際にはゲームイメージの吸い出しを各自行う必要があります。(中華ゲーム機のざっくりとした解説はこちら)

ダンパーには色々ありますが、一台だけでゲームボーイ・ゲームボーイカラー・ゲームボーイアドバンス・メガドライブ・スーファミ・64のゲームイメージとセーブデータの吸い出しが可能なCartridge Reader(レビュー記事はこちら)をおすすめします。

(サイトは英語ですが、日本でも購入可能です)

また少しでも安く済ませたい方はGAMEBANK-web.comのダンパーを必要なハードだけ購入する、PS1だけを遊びたい!って人はDVDリーダー+PCがあればなんとかなります。

PC

データを管理するのに必要となります。

MicroSD

付属するMicroSDは質が高くない(突然壊れる可能性が高い)上、内部にゲームイメージが含まれている場合が有るので非推奨です。

ゲームイメージ用に推奨。128GBくらい有れば十分かと。

MicroSDリーダー

今回はMicroSDリーダーも付属するのでわざわざ購入する必要はありません。

遊べるゲームについて

デフォルトで搭載されているエミュレータは

PS1、CPS、FBA、NEOGEO、GBA、GBC、GB、SFC、FC、MD、SMS、GG、PCE、WSC等です。

この他にもRetroArch経由での多様なエミュレータを使うことができます。

ゲームイメージの導入方法

先程言った、遊ぶ際には別途MicroSDを用意するのを推奨します。また新しく用意したMicroSDをそのまま使用しても認識されないので、アプリやエミュレータのデータを付属のMicroSDからコピーしてくる必要があります。手順としては以下。

躓きがちなのは一点のみで、MicroSDをFAT32という形式でフォーマットすることです。通常64GB以上のMicroSDでは、普通にフォーマットしたらexFATという形式でフォーマットされるはずなので、どのような方法でもいいのでFAT32にしましょう。

個人的にはRufusというソフトを使って行う方法を気に入っています。

セーブデータの場所

ちなみにセーブデータの場所はエミュレータごとに異なりますが、基本的には

/RetroArch/.retroarch/saves

に格納されています。.retroarchフォルダが表示されない場合は、隠しフォルダを表示する設定にしましょう。

基本操作について

では、とりあえずストックOS(デフォルトのファームウェア)で基本操作を解説します。

電源オンオフ

電源オン:電源ボタンを長押し

電源オフ:電源ボタンを長押ししてA、もしくはメニュー画面のSettingからPower off

ゲームの起動方法

▲基本的には全くMiyoo Miniと同様で、メニュー画面も同様のものが使われています。

Gameからハードを選択し、タイトルを選んで実行することができます。使うエミュレータによって好み、もしくは動作タイトルの差異があると思うので、その場合にはRetroArchから、好きなエミュレータを選択して遊ぶ形式となります。

設定項目・日本語化

メニューのSettingから様々な設定を行うことができます。以下、いくつかピックアップして説明します

Brightness:明るさ変更、最大が10

Language:日本語に変更できますが、日本語に対応していないテーマの場合は文字が分からなくなるので、私は英語のままにしています。

Keys Map:最悪操作が何もできなくなってしまう可能性があるので、極力触らないようにしましょう。

Themes:テーマを変更し、メニュー画面のグラフィックを変更することができます。何故かOnionOSのテーマが入っていたり入っていなかったり。

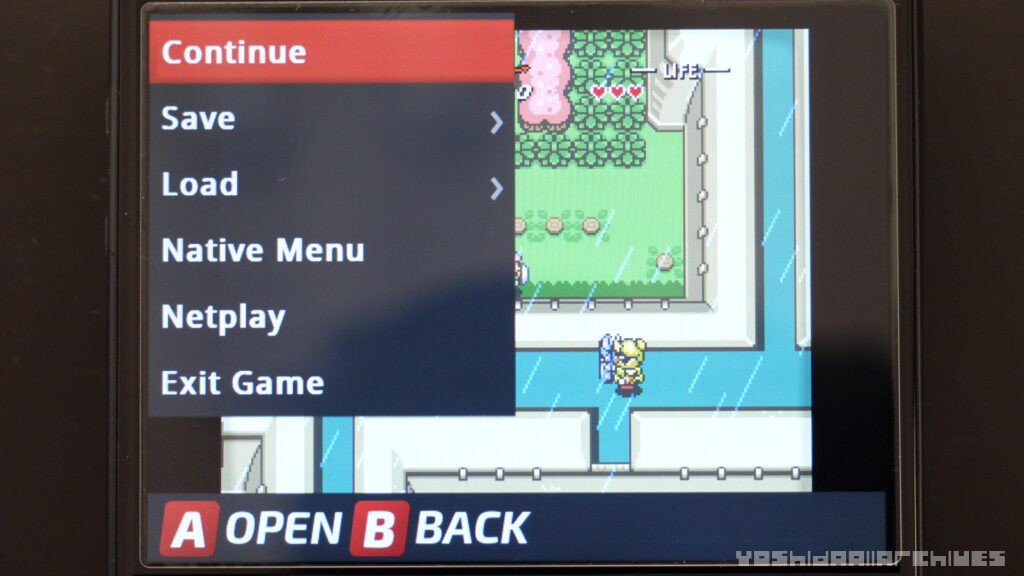

ゲーム内メニュー

▲ゲームのプレイ中にメニューボタンを押すことで、ゲーム内メニューのようなものが表示され、そこから中断セーブ、エミュレータの設定変更(Native Menu)などを行うことができます。

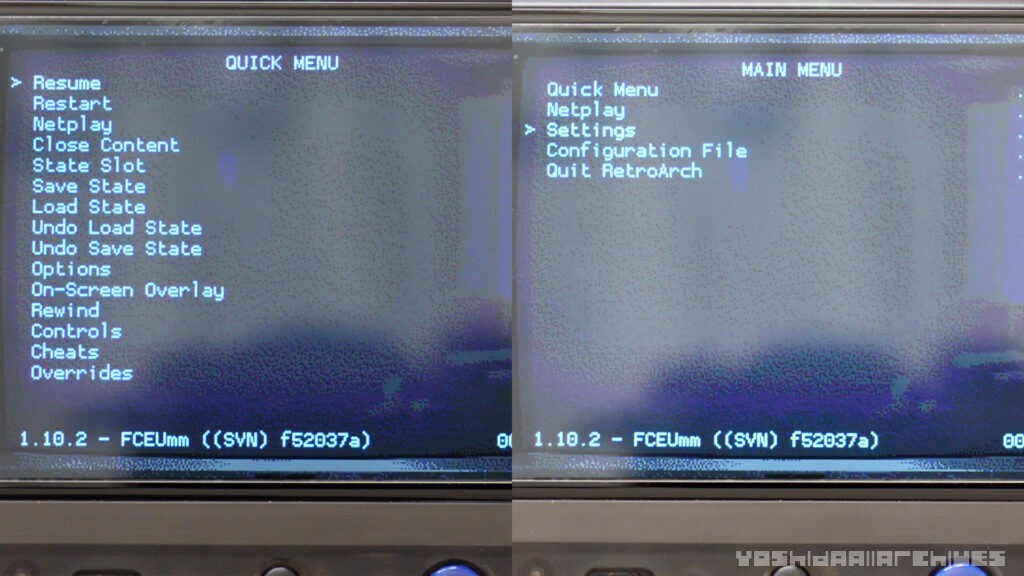

・Native Menuを押すとエミュレータやRetroArchのメニュー画面に移行し、細かな設定を行うことができるようになります。

・RetroArchのタブからエミュレータを起動した場合には、メニュー画面を押すと直接RetroArchメニューへと移行します。

・今回このハードではショートカットキーは存在しないので、ボタンを組み合わせてあれこれする、ということは出来ません。

設定

※注意:ここから先は、設定変更によりゲームが起動しなくなったり、遊べなくなったりする可能性が有るので、特にデフォルトで問題ないと感じる方はやめておきましょう

▲デフォルトファームウェアの設定で、スーファミがぼやぼやしていたりといくつか気になる点があったので、修正し、その内容を公開しておきます。が、まぁそれでもPS1などは気に入った設定にならなかったので、ひとまずOnionOSの対応待ちをしたいと思っています。

・ピクセルパーフェクトでくっきりさせる(スーファミの場合)

Native MenuでRetroarchに移行→Bで戻ってSettings→Video→Scaling→Integer Scale をオン

・フルスクリーンでくっきり表示したい場合

Settings→Video→Video FilterをLQ2X、2xBR、Normal4xなど(好みで変更)

・ピクセルパーフェクトで小さくなった画面のまわりにフレームを表示させる(スーファミの場合)

Quick Menu→On-Screen Overlay→Overlay PresetをSFCに

・設定を保存する

Quick Menu→Overrides→Save Core Overridesでエミュレータごとでの保存、Save Game~でゲームごとでの保存

※保存されない事もあり、謎です。

感想:しっかりと仕上げてきている

ということで、基本的にはしっかりと仕上がっている端末だと感じました。

Plusの名前が付くだけ有り、CPU性能は差が無いものの、圧倒的な操作性の向上、見やすくて綺麗な液晶、地味にスピーカーもアップグレードなど、しっかりと不満を持たれないようなつくりになっていると思います。

少なくとも、縦型ハードの中では一番操作性が高いハードではないでしょうか。最初は分厚すぎやしねえかと思いましたが、厚い分グリップ感が向上しているのは確かです。

金額的にも1万円を切っているので、昨今の中華ゲーム機の中でも安めの価格設定であり買いやすく、中華ゲーム機デビューにももってこいの端末だと感じます。

デフォルトファームウェアが微妙なのがバッドポイントではありますが、使えないわけではありませんし、CPUがMiyoo Miniと同じなのでOnionOS(カスタムファームウェア)は簡単に対応できると思うので、その点に関してはあまり気にしていません。

ただやはり大きくなって失われたものも有ると感じるので、通常版のMiyoo Miniもなんとか生産続けて欲しいなって思うのが本音です。