今回紹介するのは、なんと完全に2画面の携帯ゲーム機。

どこかで見たことのあるようなデザインな気がしないことも無いですが、Androidが搭載されているので、その実は2画面スマホのようなもの。

待望のダブルスクリーン仕様でスペックも高め、価格は低めと、2画面でなくとも活用できそうな力強さが魅力です。

販売ストア

価格は公式ストアにて最安のLiteが259ドル、最高スペックのMaxが459ドル。Baseまでは色を選べないので、今回はProを選択。価格はプレセール+送料で371ドル。

動画版

スペック&主な特徴

AYN Thorとは

AYN Thorは、Android 13を搭載したデュアルスクリーン型携帯ゲーム機。上段と下段にそれぞれAMOLEDディスプレイを備え、某テンドーDSのようなクラムシェルデザインを採用しています。

メインディスプレイは6インチのAMOLEDパネルで、解像度は1920×1080のフルHD、リフレッシュレートは最大120Hz。サブディスプレイは3.92インチのAMOLED(1080×1240/60Hz)で、マップやチャット、エミュレーターのサブ操作画面などに利用できます。

チップセットはモデルにより異なり、Base/Pro/MaxではSnapdragon 8 Gen 2、LiteではSnapdragon 865を採用。RAMは最大16GB、ストレージは最大1TBに対応します。

冷却にはファンを用いたアクティブクーリング方式を採用し、長時間の高負荷プレイ時でも安定動作を維持。バッテリーは6000mAhで、27Wの急速充電に対応しています。通信面ではWi-Fi 7+Bluetooth 5.3(上位機種)をサポートし、クラウドゲーミングやリモートプレイにも最適です。

映像出力はDisplayPort Alt Modeに対応し、最大4K@60Hzで外部モニター出力も可能。USB 3.1 Type-Cポート、3.5mmオーディオジャック、TFカードスロットを備え、拡張性にも優れています。

本体サイズは150×94×25.6mm、重量は約380g。カラーはブラック、ホワイト、レインボー、クリアパープルの4色展開。

開封&内容物

では開封していきます。

箱のデザインは本体画像がプリントされた黒ベースのシンプルなデザインです。マグネットで開封できるリッチな雰囲気の箱です。

内容物はこちら。本体、USB-Cケーブル、説明書、あとおそらくクリアカラーだからでしょう、画面背面部分の基盤隠しシール?です。無い方がカッコイイと思うので、そのまま使います。

本体外観

ファーストインプレッション

最初の印象としては、非常に良い。これだこれこれこれこれを求めていたんだこれ、といった気持ちになるビジュアルの良さ。クリアカラーの色味、ダブルスクリーンでありながらディスプレイ部分はオールガラスデザイン、上画面の画面占有率の高さなど、ギチっと詰まった感じは見事です。

普通にビルドクオリティの高さ・シェル質感・ボタン感触も良く、所有欲をしっかりと満たしてくれます。

サイズ感的にも大きすぎるのではと危惧していたのですがそんなこともなく、バランスは良いように感じます。

ボタンレイアウト・インターフェイス

ボタンレイアウトは

右側にニンテンドー配置のABXYボタン、アナログスティック、

上部にスタートボタン、下部にバックボタンとスピーカー、

左側にアナログスティック、方向キー、

上部にセレクトボタン、下部にホームボタンとスピーカー。

画面下にはAYNボタンがあります。

アナログスティックの位置は互い違いで、密度感あり綺麗です。

画面裏部分はスケルトンで中の基板が見えています。ロゴ等も一切ありません。

背面には中央にファンの吸気口で上部が排気。AYNのロゴがうっすらと入っています。ファンもスケスケで良いですね。

上側面には左からL1/L2、R1/R2

下側面にはボリュームボタン、電源ボタン、USB Type-C、イヤホンジャック、MicroSDスロット、と並んでいます。

左右側面には何もありません。

グリップはフラット形状。コントローラー部分の厚みを実際に測ってみると約18mm。

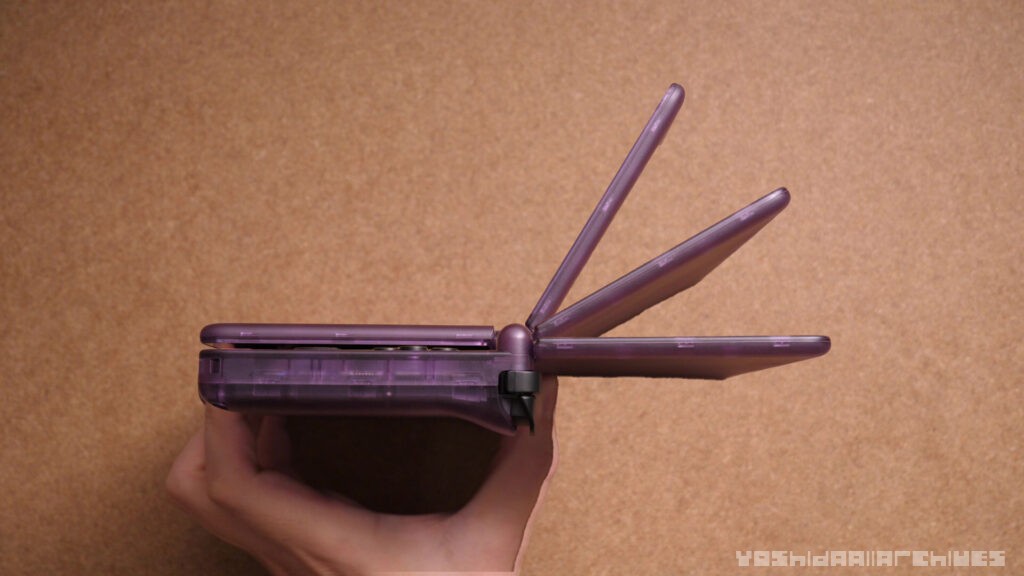

開き角度は3段階です。デスクに置いた状態でちょうど良い感じ、通常使用時、完全フラット。正直これ大体のクラムシェルでそうなんですが、角度が若干小さいんですよね。オリジナルので慣れてしまっている場合には気になると思います。

あと開閉時にかなりコツンと大きめな音が鳴る点と、当たりが中心にあり、角部分が浮いているのもちょっと気になります。仕様的には3DS LLなどと同じなのですが、当たりの部分が小さいです。

他ハードとの比較

Retroid Pocket Flip2と並べてみると、ヒンジやディスプレイとの接続などほぼ同じ仕組みであることが分かります。

ただFlip2では5.5インチ、Thorは6インチなので全体的に僅かに大きめです。

3DS LLと並べてみたのがこちら。

厚みはThorの方が大きいものの、同じくらいのサイズ感でした。

操作感

重量は実測値で369グラム。スイッチライトよりも重く、重すぎるとは感じませんがそこそこの重量感があります。

あくまでこのフォルムにするため快適さのバランスは犠牲になっていますが、こればかりは仕方がないと言うか、だからこそ素晴らしいとも感じます。ヒンジの角度は気になりますが、まぁこれは使っていって慣れるしか無いですね。

ABXYボタンはサラッとしてフラットに近いボタン。軽く押せるラバーの押し心地、遊びも少なくて反発力も良く、気持ちの良い感触です。

スタートセレクト、ホームバックボタンはコツコツとしたタクトスイッチです。鳴りは小さめでチープさは感じません。硬さはちょうど良く押しやすいと感じます。

十字キーはVitaライクな形状とサイズ。感触もVitaのようにタクトのコツコツとした感触です。シーソーも可能で、しっかりと押した感触があり良いです。

スティックはスライドパッドではなく普通にアナログスティックで、折りたたみの形式上かなり深く埋め込まれています。形状は中央が凸のものでフチにザラザラのテクスチャ、Joy-Conよりも倒れ角度が大きめです。Retroid Pocket 5やOdin2と同様なスティックと思いますが、トップは異なります。

ショルダーボタンはL1がカチカチと音がするタクトスイッチ、R2はトリガーボタン。

画面・スピーカー

画面

本モデルでの大きな特徴はディスプレイ。両方とも有機ELで、メインディスプレイは6インチ(1920×1080・120Hz)。サブディスプレイは3.92インチ(1080×1240・60Hz)。もちろん言うまでもなく高解像度。

ベゼルは小さめでかなりスマート、有機ELならではの輝度も高くてビッカビカの明るさで楽しむことができます。

ただちょっと下画面がゼリスクするので、使い方によってはちょっと気になる人も居るかも知れません。

スピーカー

スピーカーはコントローラー側のフロントスピーカー。手にはギリギリ干渉しない位置にあり、非常に良い感じです。

音質は低音が弱い音色で、特段良くはありませんが、バランスよく十分といった感じ。最大にしてもそこまで大きな音量にならないような感じがあります。

使用感

では早速初回起動からの使い方を紹介していきます。

初回起動時

初めて起動する際にセットアップが開きアップデートがされます。

特段アプリ・エミュレータが自動でインストールされるようなこともないので、自力で設定する必要があります。

Google純正アプリやPlayStoreも導入されているので、そちらからのインストールも可能です。

メニュー画面

基本的にはピュアAndroidな使い勝手です。デフォルトのランチャーはシンプルなもので、アプリ一覧もなく、アプリをインストールするとどんどん右側に追加されていく形式。

あとはOdin Launcherというアプリを起動するとゲーム機のようなメニュー画面が現れます。独自のフロントエンドアプリ。自動でゲームイメージを読み込んでくれたりすることはなく、あくまでコントローラーに適した操作感や設定を容易に行えるのがポイントのランチャーです。

2画面はどうやって使うのかと言うと、上画面と下画面で動作が完全に切り分けられていて、それぞれで完全に別のアプリを開くことが可能。また上画面をタッチすると上画面操作、下画面をタッチすると下画面操作みたいな感じでコントローラーが切り替わります。なので慣れない間はちょっと手が触れてしまって下に切り替わってしまって、みたいなことは何度かありました。

基本的なメインスクリーンは上となっていて、メインスクリーンの上下切り替えなどの機能はありません。

設定変更など

下画面下部のAYNボタンを押すと、下画面でさまざまな設定が行えるようになり、そのほかにもフレームレートや本体温度の表示をさせておくことが可能です。この雰囲気は非常に良いですね。特段下画面を使っていなくてもとりあえず表示しておく良さみたいなのを感じ、2画面ならではの良さを感じます。

上画面下画面のみにすることも可能ですが、画面を暗くしているだけなようで普通に動作が切れるわけでは無さそうです。ミラーリングはする必要はないとは思いますができません。

AnTuTuベンチマーク結果

AnTuTuベンチマークは測ってみると

総合スコア 1704169

CPU 589393

GPU 420748

総合が約170万点くらい、CPUが58万点くらい、GPUが42万点くらい。

ゲームをプレイ

ベンチマーク的には正直もう満足で、鳴潮やゼンゼロを動かしてみましたが設定高めでも問題なく動作します。UI周りも文字が潰れることなどはなく見ることができて普通に快適です。

たまにアプリが落ちるなど、若干の不安定感はありますが

エミュレータで遊んでも快適で、どのようなハードも問わず携帯機で遊びたい人にとっては非常に良い選択肢だと思います。性能的にもPS2やGCなど、ヘヴィなハードを遊べるくらいのパワーはあります。

また、対応エミュレータで2画面使用ができます。

対応するエミュレータは

・Azahar

・Drastic

・MelonDS フォーク

・Cemuフォーク

などなど。これらには外部ディスプレイに画面を出力する機能が搭載されているので、アプリの設定上から2画面プレイが可能です。やはり実機が至高だとは思いますが、大画面・高解像度・高発色・バキバキの明るさで遊ぶ体験はそれはそれで新鮮です。詳細については省きますが、要設定です。

ファンの音・熱

デフォルト状態はそこまで気になりません。動かないようにもできますし、調整は効きます。手元の暑さなども特段気になりません。

エミュレータで遊ぶには

エミュレータで遊ぶためには原則以下のものが必要となります。

吸い出し機(ダンパー)

エミュレータを使う際にはゲームイメージの吸い出しを各自行う必要があります。(中華ゲーム機のざっくりとした解説はこちら)

ダンパーには色々ありますが、一台だけでゲームボーイ・ゲームボーイカラー・ゲームボーイアドバンス・メガドライブ・スーファミ・64のゲームイメージとセーブデータの吸い出しが可能なCartridge Reader(レビュー記事はこちら)をおすすめします。

また少しでも安く済ませたい方はGAMEBANK-web.comのダンパーを必要なハードだけ購入する、PS1、PS2等だけを遊びたい!って人はDVDリーダー+PCがあればなんとかなります。

PC(あると快適)

データを管理するのに必要となります。有ったほうが間違いなく便利ですが、Androidスマホと同じなので、無くても頑張れば使えます。

MicroSD

ゲームイメージ用に推奨。PS2とかを遊ぶ場合では512GBくらいあっても良いかと。

MicroSDリーダー

MicroSDをPCで読み込むために必要となります。

感想

そんな2画面ってエミュ以外何に使うんだろうと思っていましたが、正直下画面にパフォーマンスを映しているただそれだけでもなんか楽しい雰囲気になって良いもんだなって感じました。

あと意外とマルチタスク的に使えると言うか、自然に下画面に手が伸びて使ったりしています。まだまだ2画面のシステムでは足りないと感じる部分はありますが、最初期にしてこの完成度はかなり良いのではないでしょうか。デザイン的にもかなり痺れる。

普通に最上位モデルにしても良かったなと思いました。しばらくメイン端末になりそうです。