ゲームボーイアドバンスSPってみんな感動しましたよね。フロントライト搭載でどこでも見やすく、そして折り畳めるので持ち運びに最適!

そういう感じのやつの、エミュ機が出ました。その名もRG35XXSP。

こちらは言うまでもなく、見た目通り、35XXシリーズの最新モデル、折り畳める仕様です。

ここ最近実機で一番良く触っているのはちょうどSP、しかも思い入れが強いハードなので、今回は実機と比べてああだこうだ言ってしまうレビューとなりますが、まぁトータルで考慮すると結構よくできています。流石Anbernicといったところ。

販売ストア

提供:ANBERNIC

金額は公式ストアにて10,399円+送料。金額はセール等でよく変わるので購入時に各自チェックお願いします。

動画版

スペック&主な特徴

ANBERNIC RG35XXSPとは

RG35XXSPはAnbernic社による携帯ゲーム機で、Linuxを搭載したいわゆるエミュ機と呼ばれている端末です。

まるでGBASPのようなビジュアルが特徴的で、基本的なスペックは3.5インチの640×480、バッテリーは3300mAh、チップセットはRG35XXシリーズ同様にH700が搭載され、カラーはクリアブラック、クリアブルー、シルバー、グレーの四色展開。

ディスプレイ自体は中華ゲーム機の中で一般的な3.5インチを採用したモデルですが、折りたたみ式なので他の製品と比べるとまた違う使い勝手になりそうです。動画再生アプリ、音楽再生アプリ、電子ブックリーダーなども入っているので、メディアプレイヤー的な使い方も想定されております。

開封&内容物

では早速開封していきます。

今回は別売りの専用ケースも同封されていました。本体の線画デザインをそのままプリントした、またこれまでと違うハードケースとなっています。

箱のデザインはいつもどおりのシンプル線画デザイン。ロゴや線画の周囲にシルバーのラインが入っていてリッチな印象に仕上がっています。

内容物はこちら。USB Type-C、保護ガラスフィルム、説明書、本体です。

本体外観

今回は勿論クリアカラー、Anbernicさんのクリアブルーはいい色してると知っているので、迷いなく選択。質感はつや消しのサラッとしたテクスチャで、RG ARCに近い・・・けどまた違う手触りです。かなりシボが細かめでサラッとしている。

手に持ったら、誰しもがおっ!SPじゃん!懐かし~って言うと思います。

しかし、私が最初に手にした時はちょっとなんか違う・・・となりました。というのもGBASPは超思い入れのあるハード、その上最近よくGBASPで遊んでいたので、なんかデカいなって。

Funkey Sくらいに小さくなってくれたり、同じフォーマットだけど全然違う形、例えば初代DS→DSLiteのような変化があれば明らかに違うハードとして捉えられるので楽しめますが、見た目ほぼ同じなのにちょっとのズレ、小さくなってるならまだしも大きくなっているような違いはダウングレードされたような感覚に陥ります。

まぁ実際性能的にダウングレードなんてことはありませんし、使っているうちに慣れたので、愛着の強さも起因していそうですが・・・。

画面裏部分にはロゴが搭載される感じでしたが、最終的には無くなったようです。内部にステッカーとか仕込んでも良いんじゃない?って感じの余白。

背面にはバッテリー、ネジで止まっていて、簡単に着脱できる仕様となっています。

左側面にはボリュームボタン、右側面には電源ボタン、リセットボタンです。インジケーターの位置もまんまSPですね。

上側面には左からL1L2、充電用のUSB-C、MiniHDMI、R2R1

下側面はイヤホンジャック、システム用MicroSDスロット、ストレージ用MicroSDスロットです。

開くとこう。開き角度もSPのように固定され使いやすいです。

角度は二段階あり、手に持って普通に遊ぶ角度、がっと開く角度の二段階。フタ開閉の感触も良く、ここまでのクオリティで再現できているのはすごいと感じます。

ボタンレイアウトは右にABXY、左に十字キー、上にMボタン、下にスタートセレクトボタンです。XYが追加されたGBASPといったビジュアル。

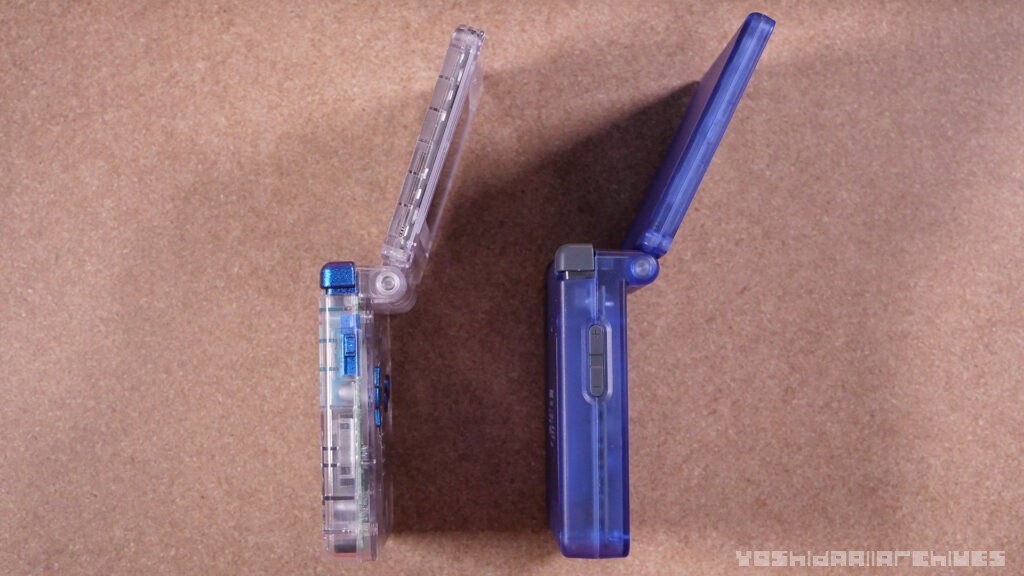

GBASPと並べてみると大きさの違いをしっかり感じます。折りたたんだ寸法でGBASPが84.6×82×24.3mm、35XXSPは89×85×27mmなので数字だけ見ると僅かな違いではありますが、数字以上に大きく感じます。

開いてみても大きく感じます。ただまぁ、画面もGBASPが2.9インチ、こちらは3.5インチと大きいのでその分恩恵があります。

あと型を取ってそのままコピーしたわけじゃないのが分かる点は良いですね。

多分大きく感じる最大の原因はコントローラー部分の厚み。SPが約15mmなのに対して19mmなので、このサイズで4mmの差は結構違いを感じます。私はガジェットにおいて基本的により薄く、よりコンパクトであれ・・・という思想を持っているので気になります。

あと開き角度も違うように感じて、GBASPよりも若干、ほんの僅かに内側に入ってるような感じです。

横から見てみると、どうやらバッテリーサイズで厚みが決まっていそうです。実際GBASPのバッテリーはかなり小型の薄いもので、600mAhしか無いですからね・・・。

操作感

厚みの大きさは単にデメリットではなく、厚い分握りやすく、GBASPよりもしっかり握れる感じがあります。

気になる点を挙げると、バッテリー蓋部分ですね。作りの問題上、強く握るとバッテリー蓋が動く沈む感じがあり、ちょっと気になります。

ボタンと十字キーは最高。なんとGBASP同様、ドームスイッチが搭載されています。プチプチとした押し心地で、これまでのAnbernicハードにはなかった操作性です。

ドームスイッチはストロークが短く、押した感触がダイレクトに伝わってくる感じが良いんですよね。ちなみに他でドームスイッチを採用している純正ハードはDSi、3DS、Vita、SwitchのJoy-Conなどなど、新しいハードで軒並み採用されています。

十字キーも同様。シーソーもできますが、一般的なラバーの使い勝手とは結構違うように感じるかと思います。

ちなみにボタン十字キー共通ですが、音は若干大きめ、そしてGBASPと比べると若干固めに感じます。

スタートセレクト・メニューがかなり大きめののタクトスイッチ音、安っぽくも感じてしまいますし、気になります。なんでここだけこんな感じなんでしょうか。ボタンと同じ感触にしてほしかったです。

ショルダーボタンも同じくタクトスイッチですがコツコツとした感触で音は結構小さめ。こちらの仕様に合わせてほしかった・・・。

ちなみにGBASPと似たような形状ですが、R1とR2で段差があり、押し分けやすいように工夫されています。

画面・スピーカー

画面

画面は十分な明るさで、視野角も良好です。

折りたたみハードなので、いわゆる通常の縦型ハードともまた違った画面の見え方で、より画面が近く、より大きく見えるような印象です。

Miyoo Mini Plusと同じ画面サイズなはずなのに、脳がバグります。錯覚?

スピーカー

スピーカーはGBASPと同じ位置にあるフロントスピーカーで、同じような円形のシングルスピーカー。

手がかぶる位置でもなく、ダイレクトに聞こえる、音量も大きく出て快適です。音質は特別良いとは感じませんが、レトロゲームを遊ぶ分には十分でしょうと思います。

使用感

エミュレータで遊ぶには

一般的にエミュレータで遊ぶためには以下のものが必要となります。

吸い出し機(ダンパー)

エミュレータを使う際にはゲームイメージの吸い出しを各自行う必要があります。(中華ゲーム機のざっくりとした解説はこちら)

ダンパーには色々ありますが、一台だけでゲームボーイ・ゲームボーイカラー・ゲームボーイアドバンス・メガドライブ・スーファミ・64のゲームイメージとセーブデータの吸い出しが可能なCartridge Reader(レビュー記事はこちら)をおすすめします。

(サイトは英語ですが、日本でも購入可能です)

また少しでも安く済ませたい方はGAMEBANK-web.comのダンパーを必要なハードだけ購入する、PS1等だけを遊びたい!って人はDVDリーダー+PCがあればなんとかなります。

PC(あると快適)

データを管理するのに必要となります。

MicroSD

ゲームイメージ用に推奨。

MicroSDリーダー

MicroSDをPCで読み込むために必要となります。

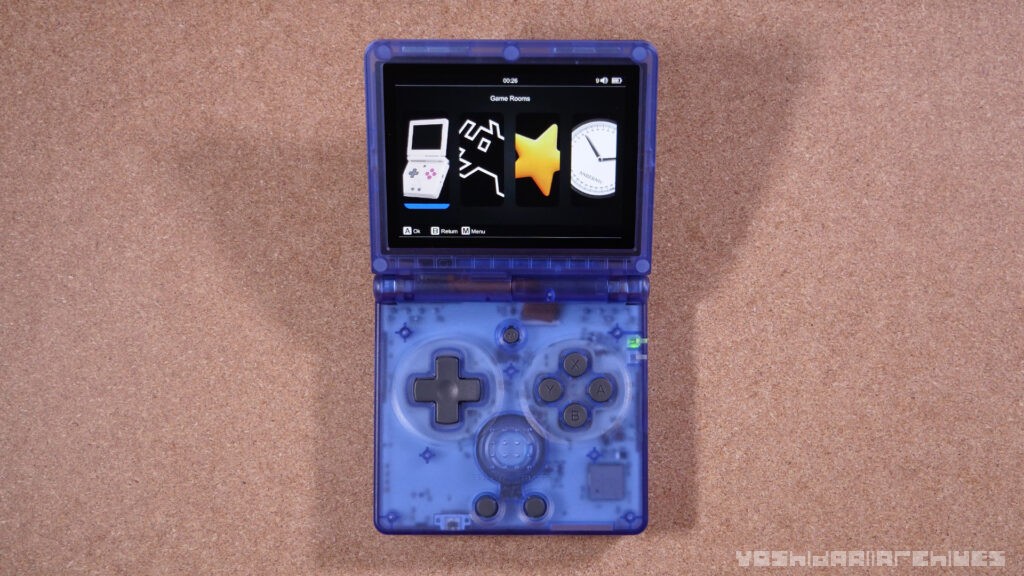

メニュー画面の構成

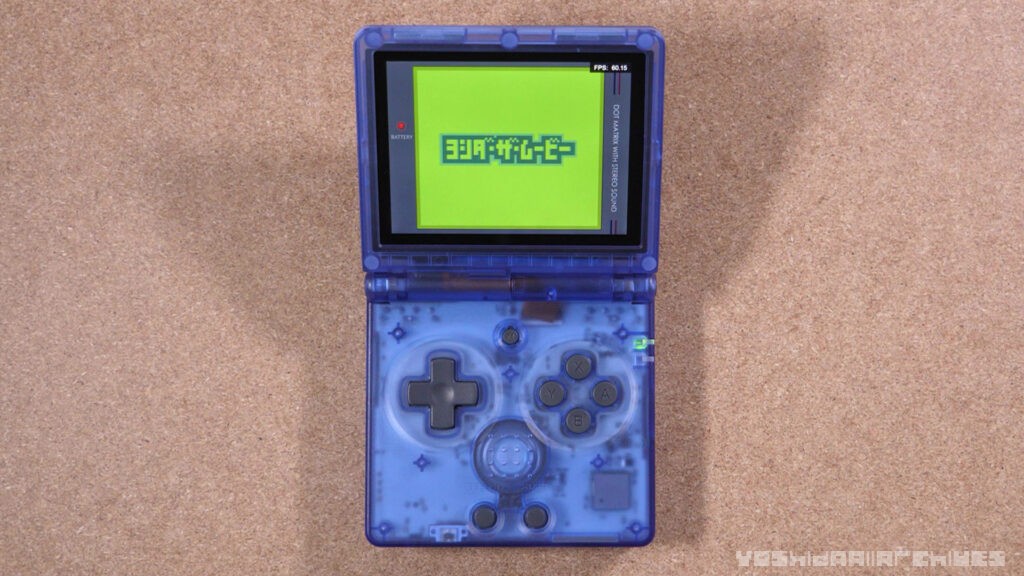

搭載されているのはAnbernicによる独自OSで、GarlicOSを彷彿とさせるビジュアルのメニュー画面になっています。ポニョ!ポニョ!と左右に移動させるたびに効果音が鳴ります。ちなみに消音可能。

左からGame Roomsつまりメインのゲーム一覧、RA Gameは見ての通りレトロアーチ、Favorites、Historyは過去に起動したタイトルの履歴、Search、App Center、Settingsと並んでいます。

基本的な使い方

使い方はいつも通りシンプルでタイトルを選択して起動、ゲームをプレイ中にメニューボタンを押すことでメニュー画面が表示され、中断セーブなどが可能。RAから開くとRetroArchのメニューが開きます。

App Centerには中にメディアプレイヤー、ファイルマネージャー、Apps(詳細設定)など、ゲーム以外のアプリが使える項目となっています。

Appsでは拡張機能的な感じでシェーダーのオンオフやクイックシャットダウン機能など、色々好みに使うことができるようになっています。

ゲームをプレイ

チップセットはRG35XXPlusやRG35XX Hなどと同じなので、動作も同等です。なのでざっくり言うとPS1までのゲームであればバッチリ動作、PSPや64もタイトルにはよるもののそこそこ動作してくれるパワフルさ。

アナログスティックは無いですが、PSPや64では電源ボタンを押すことで、十字キー・アナログスティックの割当切り替えをすることが可能で、十字キーで遊ばなければいけないので遊び心地は違いますが、ある程度快適に遊ぶことができます。

そして何よりデフォルトでシェーダとベゼルがオンになっていて、GBAを遊ぶとなんか結構良い感じ~って感じになります。

蓋を閉じてスリープ・画面出力

フタ部分にはマグネットが搭載されていて、開閉を検知、自動でスリープされます。ただこちらのスリープは消費電力がそこまで低く抑えられるものではないので、長時間放置していると結構バッテリーは減ります。スリープで運用するのは厳しいと考えておきましょう。あくまで一時的なスリープ。

ちなみにクイックシャットダウン機能を使うと蓋を閉じてシャットダウンに設定することもできます。

MiniHDMI経由で画面出力も可能です。もしかして閉じた状態でコントローラー接続して据え置き機のような使い方もできるのでは・・・!?と思いましたが、うまくいきませんでした。

感想

最初に手にした時は、ん?なんかすごい厚いし・・・でかいし・・・なんか違う・・・と思いましたが、流石Anbernic、作りはしっかりしていて、ボタンもドームスイッチだし、純正よりも画面は大きいし、

サイズ感に目と手が慣れてきたら、普通に遊びやすい、よく出来ているハードだなと思いました。SPと同じような感覚で64まで動かせるって無いですからね。

OSも結構機能潤沢になってきたので、デフォルトのシステムでも十分に使いやすいと感じます。

一点、スタートセレクトボタンの硬さやカチカチ音だけはもうちょっとなんとかしてほしかったと思いますが、トータルで見たら完成度が高く、これはこれで結構需要があるハードでは?と思います。