abxylute Oneという、リモート・ストリーミングプレイ専用Android機という結構攻めたハードがありましてそれのアップグレードバージョンが登場しました。

リモートプレイ専用機なんて、そんなPSPortalじゃあるまいしそんなに需要あるんか、と思うかもしれませんが、基本的にはAndroidなので、アプリで対応しているものは基本全て対応、

そしてかなり独特なデザインはほぼほぼ据え置きでスケルトンシェル、そしてボタン周りが改善、スペックも少し上がり、金額も押さえられています。

個人的に惜しいと感じる点はあるにはあるものの、無印のOneに比べるとバランスよくなったモデルだと思います。実際に試しながらレビューしていきます。

販売ストア

現在クラウドファンディング開催中で、金額は通常価格が249ドル、アーリーバードで209ドルから。

動画版

スペック&主な特徴

abxylute One Proとは

abxylute One Proは、abxyluteシリーズの携帯ゲーム機で、クラウドゲーム・Androidゲーム・レトロゲームエミュレーションに幅広く対応したAndroid搭載ハンドヘルド機です。

7インチ・1920×1080のIPSタッチディスプレイを搭載しており、大画面かつ軽量な筐体(約430g)が特徴です。操作性にもこだわっており、静電容量式フルサイズジョイスティックやホールセンサーL2/R2トリガーを採用。ゲームプレイ時の入力精度が大きく向上しています。

チップセットはMediaTek Genio 510で、メモリ4GB、ストレージ64GB(eMMC)、microSDで最大2TBまで拡張可能。OSはAndroid 13で、Google Playストアにも対応しています。バッテリーは5200mAhで、Wi-Fi 5(2×2 MIMO)& Bluetooth 5.0搭載、映像出力にも対応するUSB-Cポートも装備。ストレージの少なさは少し気になりますが、コストダウン&MicroSD対応でバランスを取っているよう。

前モデル「abxylute One」との違いは、SoCがMediaTek MT8365から大幅に高性能なGenio 510へアップグレードされており、処理能力は約3倍。さらにスティックやトリガー、映像出力、振動、スピーカーなどほぼ全方位で改良されています。

カラーは現在、クリアブラックのみ。

開封&内容物

では早速開封していきます。と言いたいところですが、今回は開発機をお借りしただけなので、パッケージはありませんでした。段ボールに生で本体のみです。

同梱品やアクセサリーはクラファンページなどをご確認ください。

本体外観

今回は透け感のあるクリアブラック。手触りもよく、しっかりとしていて良いビルドクオリティです。質感は良くなったように印象受けました。そして相変わらず意味のわからないくらいに薄いデザインは健在。

この薄さ本当にカッコイイんですよね。サイズ感はSwitchとほぼ同程度でありながらも、薄いおかげで体感として寸法の割にコンパクトに感じる。ここに最大の価値を感じます。

7インチタブレットにコントローラーをつけてぎゅっとした感じが非常にユニークで唯一無二。他にこのようなデザインのハードはなく、この無理してる感が結構好きです。

スケルトンシェルのおかげでデザイン的にも間延び感、余白感を感じませんし、いいなと思います。

ボタンレイアウトは右側に、メニューボタン、XBOX配置のABXYボタン、アナログスティック、ホームボタンとスピーカー、

左側に、ビューボタン、アナログスティック、十字キー、XBOXボタンとスピーカーです。フロントスピーカー良いですね。

基本的にはXBOXコントローラー+ホームボタンのようなボタン配置で、実際に遊ぶ際にもXBOXコントローラーとして認識されます。

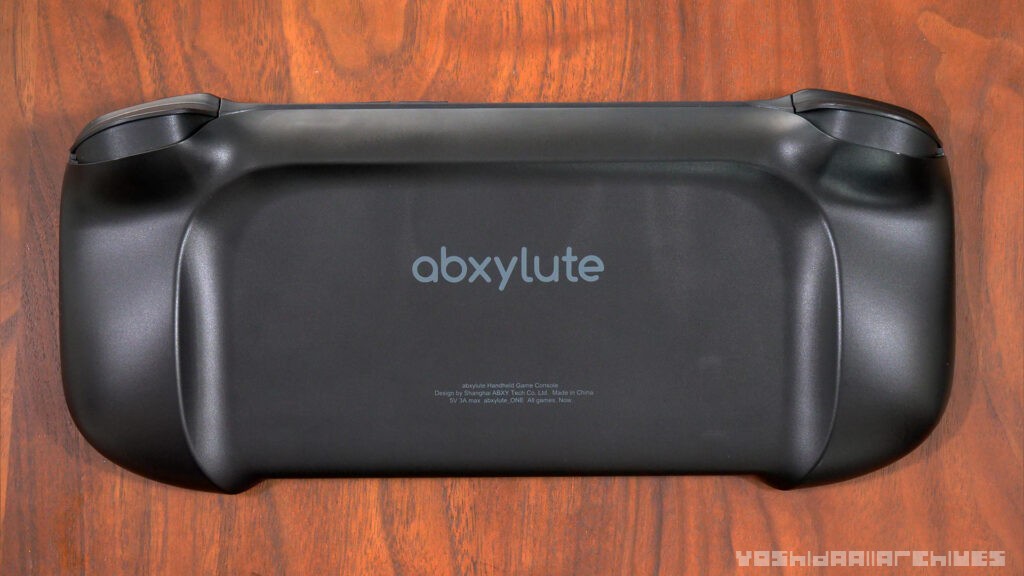

背面にはabxyluteのロゴ、下部に商品情報が記載されています。

特徴的でエッジの効いたグリップがユニーク。グリップ部分に滑り止めテクスチャのつぶつぶがグラデーショナルについていて、結構オシャレ。

ネジ穴は一切無く、前面シェルと背面シェルがツメで噛み合ってる構成です。非常に美しい。

本体上側面には左からL1L2ボタン、ボリュームボタン、電源ボタン、R1R2ボタン。穴が空いているのはおそらくマイク。

下側面には左からUSB-C端子、イヤホンジャック、MicroSDスロット。こちらの穴もマイクでしょうか。

基本的に全て使用はOne無印と同じようですね。

左右側面には何もありません。よく見たら左側ちょっと欠けてる気がしますが、まぁまぁ。

グリップは工夫して作られてはいますが、それでもなるべく薄く仕上がっているので、グリップ特有のスカスカした空洞感はありません。

他ハードとの比較

まず最初に前モデル(試作機)と見比べてみましょう。やはりパッと見てわかるのはシェルの違い、そしてスティックの違いですかね。若干配置バランスも変わってるような、変わってないような。

背面はほぼ同等です。

サイズ感としてはほぼほぼSwitchと同程度。実際にNintendo Switch有機EL版と並べてみたのがこちら。縦横寸法は若干大きいものの薄さや重量バランスも相まってスマートに感じますし、更にディスプレイサイズも同じ7インチ。

後述しますがベゼルが結構大きめで、その点は少し気になりますが、この点に関しては後継機に期待といった感じでしょうか。

6インチ、Android機のAYANEO Pocket Sと並べてみました。Pocket Sはかなりミニマルで装飾の無いデザインなのも相まって、かなり小さめに感じます。

操作感

グリップ感はかなり良さげです。出っ張ったグリップ部分に中指と薬指が引っかかり、安定感のある持ち心地です。滑り止めのテクスチャも効いていていい感じ。

また重量バランスもよく、均一に重みが伝わってくる感じがあり、重く感じず快適です。Switch有機ELモデルとほぼ同じ重量、実測値で422グラムですが、グリップがあり、薄い分軽く感じます。

ABXYボタンはサラッとして平たいボタンで、遊び少なめ、軽く押せる若干柔らかめなラバーの押し心地。戻りもよく、十分な感触です。ボタンは光りませんが、一応LEDはボタン部分に搭載されているので、充電時もしくはLED設定したらボタンの周りが光ります。

スタートセレクト、ホームバックボタンはパチパチとした音が鳴るタクトスイッチです。ボタン自体がかなり小さめ、若干硬めではありますが、押しやすく、チープで安っぽい感触や音ではありませんが、もう少し静音性があるといいかも。

十字キーもABXYボタン同様の柔らかさを感じるボタン。それぞれの方向入力を単体で、それこそメニュー画面で使う程度では問題ありませんが、斜め入力などはしにくいので十字キーメインでの運用は少し厳しそうです。

あくまでもこのハードはストリーミング専用機、補助的な使い方、アナログスティックでの操作が前提なので、そこまで問題はないでしょう。ふにゃふにゃ感は無いので、感触としては悪くないです。

アナログスティックはいわゆるSwitch型の小さいものではなく、しっかり大きめの外部コントローラーっぽいサイズのスティック、倒れ角度です。形状は中央が窪んでいてエッジが粒々とした滑り止めテクスチャになっているもの。

ショルダーボタンはL1R1コツコツと音がするタクトスイッチ。感触は良いと感じます。

L2R2はストロークが長いアナログトリガー。

画面・スピーカー

画面サイズ・解像度

ディスプレイはもちろんラミネーション、有機ELではなく液晶ですが解像度が1080Pと高めで、7インチの大きい画面でいい感じです。ちなみにSwitch2は7.9インチ。

ベゼル

ベゼル幅に関しては結構大きめで少し不満。ガラスがフチまで来ているのでそこまで画面の小ささを感じることはありませんし、このような厚みを薄く抑えた仕様にしている以上、これは仕方ないことかもしれませんが、やはりちょっと気になります。

特に最近ベゼルが薄めなAndroidハードが多く出ているので、相対的に大きく感じて気になる、みたいなことかもしれません。

明るさ・発色

画面明るさは十分程度。少し青目のディスプレイで、最大輝度はもう少し明るければいいなとは思いますが、特に気になるほどではありません。

スピーカー

スピーカーはフロントスピーカーで手がかぶさる位置にもないので良いですが、この試作機位相ずれしてるんですよね。ちなみに位相ずれってスピーカーの+と−を逆に接続してしまった結果、裏側から鳴ってるような奇妙な聞こえ方になる現象。なので実際の聞こえ方じゃないので評価はできません。

イヤホンジャックがあるのでもちろんイヤホンで遊ぶことも可能。今回はちょっと位相ずれスピーカーで遊ぶのは厳しいので、イヤホンを付けて試していきます。

使用感

では早速初回起動からの使い方を紹介していきます。

独自のメニュー画面、独自の使用感

こちらがデフォルトのランチャー。一般的なAndroid用のランチャーを超シンプルにした、コントローラーに最適化されたようなものです。

最上部にゲーム一覧が並び、一番右にゲーム・アプリ一覧。ここからPlayStoreなども使えます。下にお気に入り、更に下に行くとストリーミングプレイで話題のゲームや最新ゲーム、推奨のストリーミングアプリ一覧などが現れます。

上部にはアカウント・メッセージ・アルバム・設定・スタンバイ・検索と並んでいます。アカウントはまだ実装されていませんでした。

このランチャーですが、タッチパネルは使えるものの、通知バーなどは引き出せず、アプリの同時起動などもできない仕様になっています。その代わりホームボタンを長押しすることで、クイック設定と呼ばれる項目が左にブワンと出てきて、明るさや音量、効果音などを設定できます。

こちらは携帯モードと呼ばれるモードで、設定からタブレットモードに切り替えることが可能。

日本語設定・タブレットモードも可能

切り替えることで、通常のスマホやタブレットと同じ操作感・ランチャーで使うことができます。設定から日本語に変更することも可能でした。

エミュレータ用のフロントエンドランチャーに変更するのもありですね。

AnTuTuベンチマーク結果

AnTuTu ベンチマークスコアは

総合スコア 383319

CPUスコア 127146

GPUスコア 62817

総合約38万・CPU13万・GPU6万となりました。Oneのスコアは総合11万くらいだったので、比較すると大きくアップグレードしたような気がしますが、正直少し物足りない感じはします。

いわゆるG99と同程度のスペック感ですね。あくまで最低限、少し重ためなゲームを動かそうと思うと厳しいです。

ファンの音・熱・バッテリー持ち

本機はもちろんファンレスなのでファンの音はせず、負荷がかかるアプリなどを動かすと多少の発熱はあります。が、そもそも重たいゲームなどは非推奨な感じなので問題なく感じます。

バッテリー持ちは動画視聴1時間で12%減少でした。

前モデルとは違いどのようなケーブル・電源でも充電ができますが、しかし15W給電とのことで充電速度は遅めです。

ゲームをプレイ

性能を確認

動作感を確認するため、とりあえず原神をインストールして動かしてみました。最低画質でもカクツクような感じがあり、正直遊びやすいとは言えません。あと最低画質を7インチで遊ぶとなるとかなりグラフィックの荒さを感じてしまうので、あまりお勧めできません。一応動くよ、という程度に思っておくと良いでしょう。ストレージも少ないですしね。

ちなみに原神は最近コントローラー対応したのでコントローラーで普通に遊べます。ありがたい。

ストリーミングプレイ

ではストリーミング(クラウド)・リモートプレイを試してみましょう。ストリーミングで代表的なのはXBOX GamePass、もしくは仮想PCでプレイするGeforce Now、そしてリモートプレイではSteam LinkやPS Remoteでしょうか。

Geforce Now

やはりモンハンやりたいですよね。私は全然進めれていないのですが、とりあえずGeforce Nowで動かしてみました。動きのあるアクションゲームではやはり多少のラグは感じるものの、普通に遊べるかな、という感じです。格ゲーやFPSはやはり厳しそう。

前モデルでは結構遅延の強さを感じましたが、本モデルでは改善されているように感じます。

Xbox Cloud Gaming

クラウドプレイを代表するXbox Cloudで試してみました。Geforceと同じ感触で、多少のラグはあるものの普通に遊べます。両方ともですが解像度が落ちているのか、若干ぼやけた表示になっているのが気になります。720Pとかになってるんですかね?スマホなどでプレイしたらそこまで気にならないんですが、画面が大きい分気になります。

それにしても、サブスクに入りすぎ。

PS Remote

我が家にはPS5はありませんが、PS4はあるのでそちらをリモートプレイで試してみました。結果としては、画質はあまり高く表示されず、(多分720pで表示されている?)たまにエラーで落ちたりするので、そこまで快適とは言えません。

ただこれに関してはこのハードに限った問題ではなく、前に別端末でリモートを試した時も同様の感じだったので、PSのリモートプレイってこんなもんだよな・・・ってところです。

PS5を買う気があるのか?

Steam Link

ゲーミングPCをSteam Linkで遊ぶのが一番快適です。ばっちり1080p(多分)で表示されますし、遅延も少なく明らかに快適です。

そこそこ軽い7インチディスプレイのハードで、解像度1080pのゲームを手のひらで遊べる心地よさは、確実にあります。

まぁ、ゲーミングPCを持っているという前提にはなりますが・・・。

エミュレータ

さてここから先はレトロゲームをエミュレータプレイという少し踏み込んだ使い方を試します。いつものお約束を掲載しますがご了承下さい。

エミュレータで遊ぶには

エミュレータで遊ぶためには原則以下のものが必要となります。

・吸い出し機(ダンパー)

エミュレータを使う際にはゲームイメージの吸い出しを各自行う必要があります。(中華ゲーム機のざっくりとした解説はこちら)

ダンパーには色々ありますが、一台だけでゲームボーイ・ゲームボーイカラー・ゲームボーイアドバンス・メガドライブ・スーファミ・64のゲームイメージとセーブデータの吸い出しが可能なCartridge Reader(レビュー記事はこちら)をおすすめします。

(サイトは英語ですが、日本でも購入可能です)

また少しでも安く済ませたい方はGAMEBANK-web.comのダンパーを必要なハードだけ購入する、PS1、PS2、セガサターン等だけを遊びたい!って人はDVDリーダー+PCがあればなんとかなります。

・PC

データを管理するのに必要となります。

・MicroSD

ゲームイメージ保存用に推奨。PS2とかを遊ぶ場合では512GBくらいあっても良いかと。

・MicroSDリーダー

MicroSDをPCで読み込むために必要となります。

7インチは大画面

やはり7インチはかなり大画面ですね。PSくらいまでのレトロゲームであれば問題なく動くので、とにかくデカめな画面のゲーム機で遊びたいって人には割とうってつけだと思います。

解像度も高いのでスケールが合っていなくてもドットがピクセルパーフェクトに見えますし、大画面エミュ機としての需要はあるにはあるかもしれません。

PS2はタイトルによる

性能的にはそこまで高くないので、PSPまで、といった印象です。PS2やGCなどはG99搭載ハードと同じく、やはり設定した上でも結構厳しいタイトルが多いので、あまり期待しないほうが良さそうです。しかしまぁ、16:9の横長のディスプレイなので、大画面PSPみたいな感じで遊ぶのはアリかなとは思います。

感想

前回のモデルではあまりにも性能が低く、色々厳しいモデルだなと感じていましたが、ストリーミング・リモートプレイや軽いレトロゲームしかしないのであれば、選択肢としてはかなりありになったとは思います。

価格も比較的抑えめに頑張れているとは思いますが、昨今はかなりハイエンドAndroidゲーム機や、219ドル+送料で買えるSnapdragon865を搭載したRetroid Pocket 5が出ちゃったりもしているので、性能的には物足りず、相対的に割高に感じてしまうかもしれません。

独特なスタイリッシュデザインや軽さ・大画面・フルサイズスティックなどは評価できるものの、もう一点何か付加価値が加わっていれば強かったなと思いました。