今回紹介するのは、Android携帯ゲーム機に新規参入した全く新しいブランドのMANGMI AIR X。

若干どこかで見たことのあるようなデザインながら、価格は驚くほど低価格に設定。CPU性能は控えめですが、ディスプレイや操作系といった本体仕様にはしっかりとこだわりが見られ、意表を突かれる一台と感じました。

販売ストア

価格は公式ストアにて通常価格が89.99ドル、Early Bird価格で79.99ドル、先行購入者にはキャリングケースが付属します。2025年10月15日発売予定。

動画版

スペック&主な特徴

MANGMI AIR Xとは

MANGMI AIR Xは、Android 14を搭載した携帯ゲーム機。Qualcomm Snapdragon 662 SoCを採用し、低価格ながらもレトロゲームや軽量級のAndroidゲーム、クラウドストリーミングによるAAAタイトルにも対応できる設計となっています。

ディスプレイは5.5インチのIPS液晶を採用し、解像度は1920×1080のフルHD。コンパクトサイズながら高精細で明るい映像を楽しめ、携帯性と視認性を両立しています。

チップセットにはSnapdragon 662を搭載し、GPUはAdreno 610。RAMは4GB LPDDR4X、ストレージは64GB eMMCを内蔵し、microSDカードによる拡張にも対応します。

入力面ではRGB発光対応のHall効果ジョイスティックを採用し、リニアHallトリガーや6軸ジャイロセンサーを備え、操作精度と耐久性を確保。筐体はソフトタッチ素材を用いたカーブ形状で、長時間プレイでも快適に握れる設計になっています。

冷却機構は低ノイズファンを用いたアクティブ冷却方式で、長時間駆動時の安定性を重視。バッテリーは5000mAhを搭載し、最大約8時間の連続駆動に対応します。USB Type-Cポートは15Wの急速充電に対応し、Wi-Fi経由のTVモードで大画面出力も可能です。

カラーはホワイト、ブラック、Retro GBの3色展開。

開封&内容物

では開封していきます。今回はレビューサンプルとなり、製品版とは仕様が異なる可能性がありますのでご了承ください。

今回は本体とケースも同封されていました。黒いハードケースで、ロゴ入りです。

箱のデザインは文字がプリントされた白ベースのシンプルなデザインです。

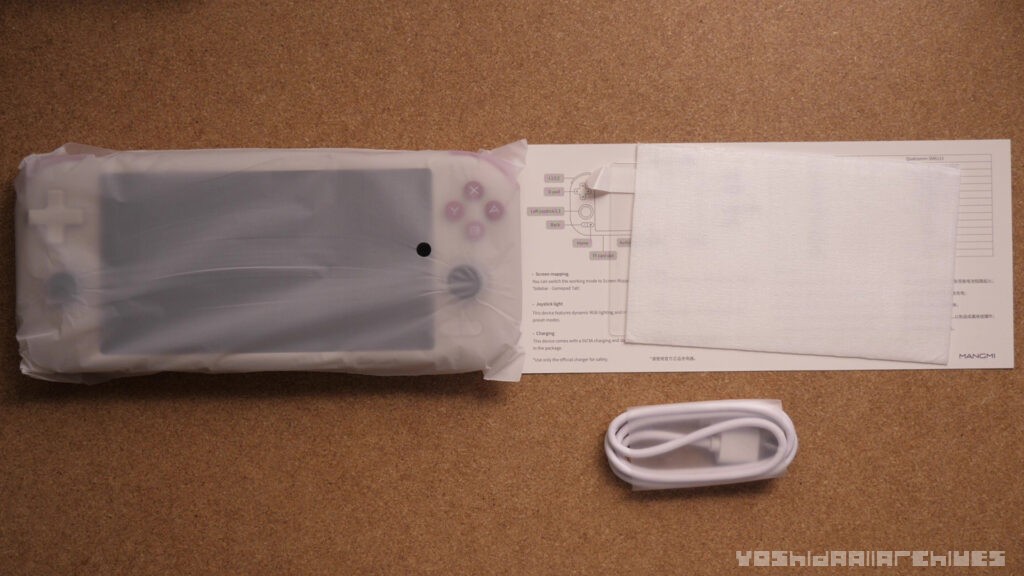

内容物はこちら。本体、USB-Cケーブル、説明書、保護フィルム。保護フィルム付属するのありがたいですね。

本体外観

ファーストインプレッション

最初の印象としては、AYANEOっぽいなです。それはカラーリングやデザインだけでなく、普通にビルドクオリティの高さ・シェル質感・ボタン感触も良く、この価格でこのクオリティは正直想定外でした。

カラーもゲームボーイ風の色味・レトロGBで、赤みのある淡いグレーにエンジ色ボタンの組み合わせで綺麗です。シェルの感触はサラッとした素地です。

ボタンレイアウト・インターフェイス

ボタンレイアウトは

右側にニンテンドー配置のABXYボタン、アナログスティック、

下部にスタートセレクトボタン、

左側に方向キー、アナログスティック、

下部にバックボタン・ホームボタンです。

アナログスティックの位置は両方とも下の配置。画面占有率が高く見える密度感。

背面には中央にファンの吸気口。円形の開口が特徴的でよいですね。

上側面には左からL1/L2、ファンの排気口、ボリュームボタン、電源ボタン、R1/R2

下側面には左右にスピーカーがあり、MicroSDスロット、マイク?、イヤホンジャック、USB Type-C、と並んでいます。

左右側面には何もありません。

グリップは膨らんだ形状。画面部分の厚みを実際に測ってみると約17mm。薄く見える形状となっています。

他ハードとの比較

Retroid Pocket 5と並べてみると、ほぼ同じレイアウト・同じ画面サイズで本体サイズ感もほぼほぼ同じなので使用感としてはかなり似通っています。

縦方向に長いようなバランスですね。

AYANEO Pocket S2と並べてみたのがこちら。同じGB風カラーだと思っていましたが、実際に並べてみると若干色身が違うのと、やはり全面ガラスデザインなどで高級感は違います。が、同じメーカーといわれても違和感はそこまでないです。

おなじくレトロカラーのTrimui Smart Proとも並べてみましたが、こちらの色味もまた僅かに異なります。

操作感

重量は実測値で279グラム。RP5は274グラムなので、重量的にもほぼ同じです。スイッチライトとほぼ同じ重量・サイズ。グリップの膨らみがあるおかげで軽く感じます。

RP5よりも縦幅が大きいおかげでより握りやすいようにも感じます。似たようなフォルムに見えて印象は結構異なります。

ABXYボタンはツルッとしてフラットに近いボタン。軽く押せるラバーの押し心地、遊びも少なくて反発力も良く、気持ちの良い感触です。

スタートセレクト、ホームバックボタンはポコポコとしたタクトスイッチです。鳴りは若干大きめですが、チープさは感じません。硬さはちょうど良く押しやすいと感じますが、独立したボタンではないので若干押しにくいように感じます。

十字キーもツルッとした、フラットな形状、若干細め。感触はボタン同様ラバーの押し心地。シーソーも可能で、しっかりと押した感触があり、滑らかで入力は良好に感じます。方向キーは静音性高めに感じます。

アナログスティックは中央が凹んだもので、Joy-Conや一般的なハードとは違った形状、倒れ角度が大きめです。Retroid Pocket 5やOdin2と同様なトップ。

ショルダーボタンはL1がコツコツと音がするタクトスイッチ、R2はトリガーボタン。

画面・スピーカー

画面

本モデルでの大きな特徴はディスプレイ。画面サイズは5.5インチの16:9比率。

解像度に関しては1920×1080。十分に高解像度に感じて良いです。

ベゼルの大きさは上下対称、左右の方が大きめ。最近のモデルはかなりベゼル狭いのが多いので比較するとベゼルあるなと感じてしまいますが、とはいえ厚いとは感じないので十分です。

輝度は450nitで標準的、十分な明るさです。IPS液晶でありながら発色の良さがあるように感じます。

スピーカー

スピーカーは下側面なので、ステレオではありますがフロントスピーカーでは無い点が残念です。しかし手にはもちろん干渉しませんし、入れるとしたらどこに入れるんだという感じなので良いです。

音質は低音が弱い音色で、特段良くはありません。ただ音質悪くて気になるということもないので許容といった感じです。

使用感

では早速初回起動からの使い方を紹介していきます。

初回起動時

初めて起動する際にセットアップが開きアプリ・エミュレータが自動でインストールされます。が、まぁ基本的にはAndroidなので細かい設定は全部自力でする必要があります。パーミッションの設定、ディレクトリ設定、そしてエミュレータ自体の設定などなど。

Google純正アプリやPlayStoreも導入されているので、そちらからのインストールも可能です。

メニュー画面

基本的にはピュアAndroidな使い勝手です。デフォルトのランチャーはシンプルなもので、アプリ一覧もなく、アプリをインストールするとどんどん右側に追加されていく形式。あまりにもシンプルすぎるので、別途何か好みのランチャーを導入するのが良さげです。

あとはGame Launcherというアプリを起動するとエミュ機のようなメニュー画面が現れます。独自のフロントエンドアプリ。自動でゲームイメージを読み込んでくれて使えますが、エミュレータ設定など何もできないので、ちょっとイマイチです。

設定変更など

専用の設定はあるのでスティックライトやキャリブレーション、アップデートなどはここで可能。ほかにもクイック設定のSidebarからパフォーマンス変更などができます。

AnTuTuベンチマーク結果

AnTuTuベンチマークは測ってみると

総合スコア 333493

CPU 142275

GPU 25282

となりました。

総合が約33万点くらい、CPUが14万点くらい、GPUが2.5万点くらい。

ゲームをプレイ

性能の低さというよりは、正直64GBのストレージの少なさがかなりネックで原神や鳴潮などのゲームは厳しいです。あくまで軽めのAndroidゲームが対象でしょう。

エミュレータはあまり深く検証はできていませんが、GC、Wiiのタイトルをいくつか遊んでみると、概ねグラフィックをOpenGL、その他ちょっとの設定で、解像度を上げると厳しいかなといった印象です。

調整次第ではあるとは思いますが、PSPくらいまでのエミュレータ+ストリーミングプレイを想定したバランスだと感じます。

ファンの音・熱

デフォルト状態はそこまで気になりません。動かないようにもできますし、調整は効きます。手元の暑さなども特段気になりません。

エミュレータで遊ぶには

エミュレータで遊ぶためには原則以下のものが必要となります。

吸い出し機(ダンパー)

エミュレータを使う際にはゲームイメージの吸い出しを各自行う必要があります。(中華ゲーム機のざっくりとした解説はこちら)

ダンパーには色々ありますが、一台だけでゲームボーイ・ゲームボーイカラー・ゲームボーイアドバンス・メガドライブ・スーファミ・64のゲームイメージとセーブデータの吸い出しが可能なCartridge Reader(レビュー記事はこちら)をおすすめします。

また少しでも安く済ませたい方はGAMEBANK-web.comのダンパーを必要なハードだけ購入する、PS1、PS2等だけを遊びたい!って人はDVDリーダー+PCがあればなんとかなります。

PC(あると快適)

データを管理するのに必要となります。有ったほうが間違いなく便利ですが、Androidスマホと同じなので、無くても頑張れば使えます。

MicroSD

ゲームイメージ用に推奨。PS2とかを遊ぶ場合では512GBくらいあっても良いかと。

MicroSDリーダー

MicroSDをPCで読み込むために必要となります。

感想

正直ちょっと舐めていました。この価格でこのクオリティのAndroidハンドヘルドは過去にないような気がします。しかしその分スペックは削ぎ落とされた仕様となっていて、玄人向けっぽい仕様な印象です。

このあたりのサイズのAndroidハンドヘルドは競合が多いので、さらにスペックが強いモデルを持っている人にとってはパワー不足に感じてしまいそう。なので、特筆した強みはやはり価格と、このスペックを楽しめる心意気なのかな、と思います。

個人的にはボタンの感触や握った時のしっくり感が結構気に入りました。もっとハイエンドもしくは違う形状のモデルが出たら嬉しいかも、といった印象です。