Retroidがとうとうゲームボーイライクな縦型ハードを出しました。その名もRetroid Pocket Classic。

こちらは基本的にはクラシカルに十字キー+ABXY+スタートセレクトのアナログスティック無しなインターフェイスなんですが、なんとカラー展開の中に6ボタンを採用したモデルがあります。縦型Android機としては初の試みでは無いでしょうか。

やはり縦型好きとしては気になりすぎるので速攻で6ボタンモデルを購入、実際に触りながらレビューしていきます

販売ストア

販売は原則公式ストアのみとなっています。金額は通常価格が129ドル、送料別です。他のRetroid製品は199ドルとかなので、比較的安めです。

またRetroid製品はAliExpressでも取り扱われていますが、何かあったときにサポートが受けられない可能性があるので公式ストアを推奨します。

動画版

スペック&主な特徴

Retroid Pocket Classicとは

Retroid Pocket Classicは、Retroid Pocketシリーズの携帯ゲーム機で、「Classic」の名の通り、縦型デザインと物理ボタンを重視したレトロゲーム専用マシンです。Androidベースで、レトロゲームを快適にプレイできる設計になっています。

ディスプレイは3.92インチ 1240×1080の有機ELを搭載しており、小型ながらも発色がよく精細な映像を楽しめます。

チップセットにはSnapdragon G1 Gen 2を採用し、メモリは4GBまたは6GB、ストレージは64GBまたは128GB(microSD対応)、OSはAndroid 14を搭載。バッテリーは5000mAhで27W急速充電に対応。Wi-Fi 5 & Bluetooth 5.1。冷却用のアクティブファンも内蔵されています。

なおアナログスティックは非搭載で、ボタン中心の2D系タイトルやレトロゲームとの相性が抜群です。

カラーはクラシック6(サターン風6ボタン)・PKMイエロー・レトロ・ベリー・スケルトンパープル・ティール・キウイの全7色展開です。多いですね。

開封&内容物

では開封していきます。

箱はこちら。いつものRetroidシリーズ通りの、開封する際蓋がマグネットになっている箱です。縦型ハードだからか、Retroidのロゴも縦に配置されています。

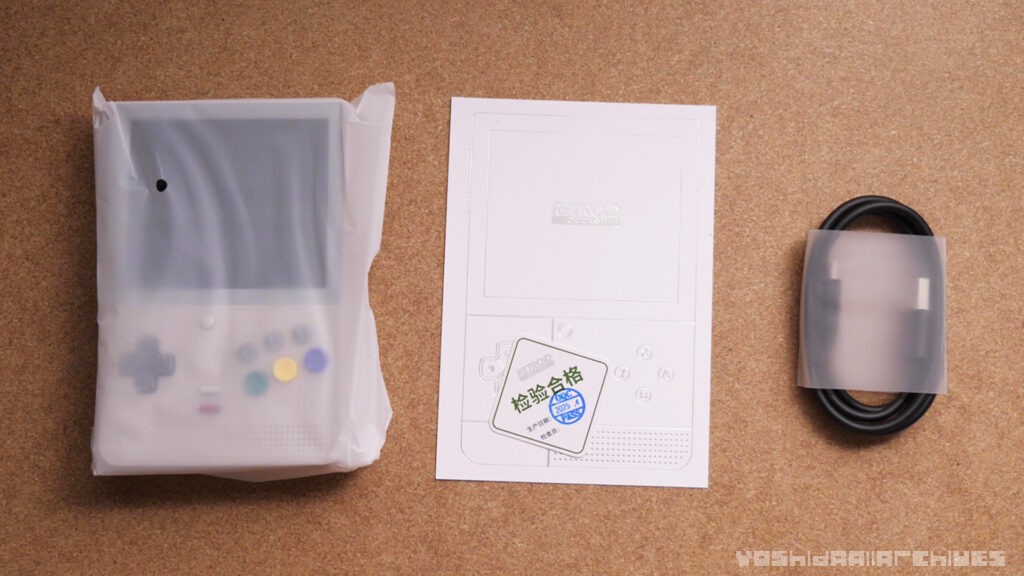

内容物はこちら。本体、USB-Cケーブル、簡単なガイド。保護フィルムなどは付属しないので、気になる方は別途購入しましょう。公式でも販売されています。

本体外観

では実際に使いながら見ていきます。

今回の6ボタンモデルはセガハードライクなカラーリング。淡いレトロな配色が特徴的ですね。

ボタンレイアウト的にも6ボタンモデルがバランス良いように感じます。中心のスタートセレクトあたりの配置が完全に中央ではなく、若干左に偏ったレイアウトで、6ボタンを搭載するに当たってこのバランスなのかな、と感じます。

シェルの質感自体は悪く無いのですが、厚みがかなり大きめ、そして背面の形状がゲームボーイカラーのように膨らんだ形状なので、空洞感があります。後述しますが、それに伴ってボタンの鳴りも大きく響くような感じがあり、ちょっと他のRetroid製品に比べるとチープに感じます。

好みの問題ではありますが、Analogue Pocketのように凹凸無しのスレート型デザインにしてくれたらよかったのにと感じました。

ボタンレイアウトは右側に、ABCXYZ、

中央に戻る・ホームボタン、スタート・セレクトボタン、

左側に十字キー。

右下にフロントスピーカーがあります。グリッドで区切られていて、独特なデザインですね。

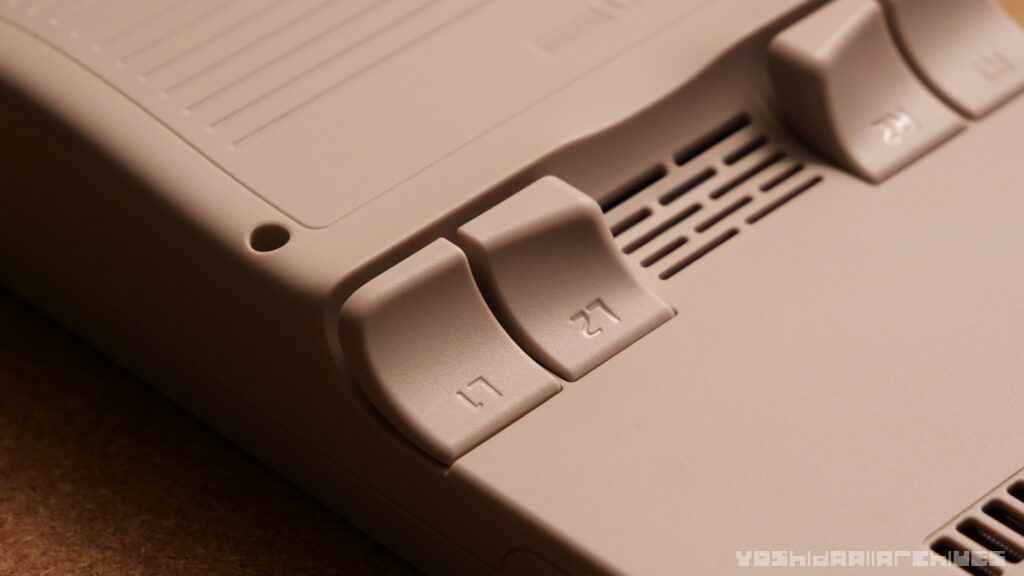

背面には中央にファンの吸気口と排気口、ショルダーボタンがL1L2R1R2とあります。

下部はRetroid Pocketのロゴと滑り止めのラインが入っています。電池蓋風デザイン?

上側面には左から、USB-C、イヤホンジャック、MicroSDスロット、

下側面には特に何もありません。

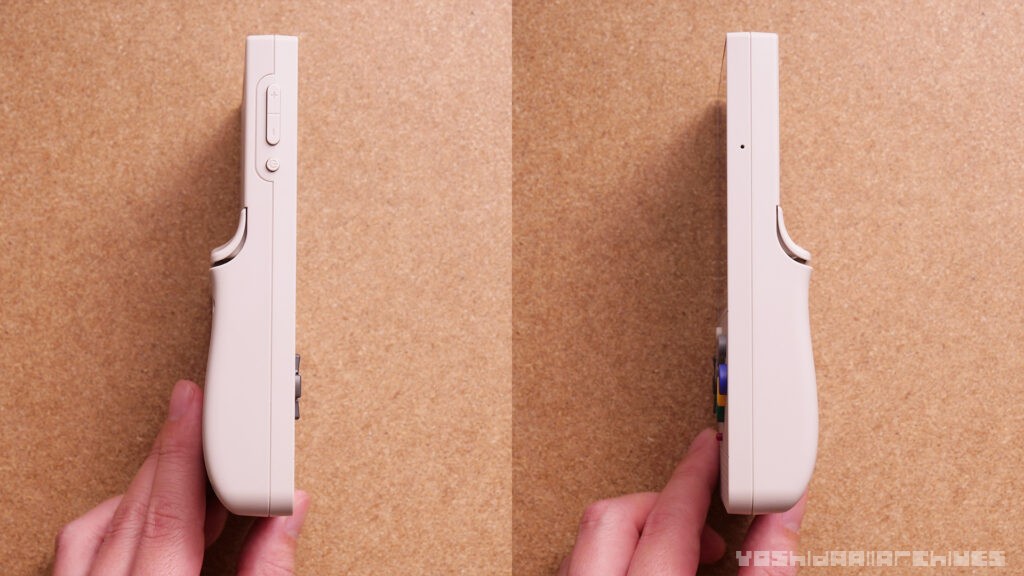

左側面には電源ボタンとボリュームボタン。右側にある点はマイクでしょうか。

ディスプレイ部分の厚みは実測値で約15mm。グリップ部分の最も厚い部分は26mm。

他ハードとの比較

サイズ感としてはいわゆる初代ゲームボーイクラスのサイズ感。縦に少し小さく、画面サイズはかなり大きめ。絶妙なバランスですね。

おそらくゲームボーイカラーオマージュな背面シェルの形状ですが、ひとまわり大きいような印象です。

一番近いのはやはりAnalogue Pocketでしょうか。ソリッドなデザインで、正方形に近いディスプレイ。しかし長手は本機の方が短く、アナポケのディスプレイは3.5インチなのに対して約4インチなので、ディスプレイもわずかに大きめ、ベゼル小さめです。

操作感

グリップはゲームボーイカラーライクにカーブした形状。厚みが結構あるのでしっかり握れて重く感じないものの、フロント面の角が立ちすぎているので持ち方によっては多少手に刺さる感じがあります。

重量は実測値で227グラムと軽め。

ABCボタンは凹んだ形状で、XYZボタンは小さめで少し凸の形状。どちらも振った角度に合わせて文字も回転していて、セガオマージュなボタンとなっています。ワンポイントにして最大の特徴。

ボタンの配置としては、ボタンが小さめで結構詰まっている感じがするので多少慣れが必要かなという印象。セガハードに最適かと思いきや、ゲームボーイシリーズとも似たような角度の配置なので、どちらを遊ぶにしても悪く無いなと感じます。

ボタン感触はいわゆるメンブレンのラバードームの軽めの感触、しっかりと反発感がある遊びの少ない感触で良いのですが、Cボタンは音小さめ、Aボタンは大きめで、中心に近くなるにつれて内部で響くような印象です。

スタートセレクト、ホームバックボタンはカチカチとしたタクトスイッチです。ラバーの感触が割と強めなタクトスイッチで感触自体は気持ち良いですが、やはり音は大きめ。

十字キーはVitaライクな形状・寸法、感触もドームスイッチのプチプチとした押し心地。シーソーも可能で、入力は良好に感じます。

ショルダーボタンL1L2R1R2はスタートセレクトなどと同じくカチカチと音がするタクトスイッチ。同じく、音の鳴りは結構大きめです。

ボタン形状はL1とL2で多少角度が付いていて、押し分けやすく工夫された形状になっていますが、まぁやはり縦フォルムというのもあって快適とは言い難いんですが、デザインとしてはなるべく出っ張りを無くしていて好きです。

画面・スピーカー

画面サイズ・解像度

とにかく綺麗です。でかい輝度、有機ELによるバキバキの発色、画面サイズにしてはめちゃくちゃ高い解像度。

画面サイズが3.92インチで解像度が1240×1080、つまりアスペクト比は1.15:1といった若干横長な少し特殊な縦横比ではあるものの、ほぼ正方形だと考えて良いでしょう。

ベゼル

ベゼルは多少太めで、更に黒ではなくグレーなので若干気になるものの、アナログポケットと比べると小さめ、かつ上下左右均等幅なので綺麗に見えて良いと感じます。薄い方がいいとは思うものの、特別嫌だとは感じないようなバランス。

明るさ・発色

有機ELの鮮やかな発色、高い輝度で、眩しいくらいの明るさで遊びたい人間にとっては非常に助かります。

というか、まぁRetroid Pocket Mini V2と同じディスプレイなので同じ見え方なんですけどね…。ちなみに同じく縦型Android機のAYANEO Pocket DMGも3.92インチの1240×1080有機ELなので、多分同じディスプレイです。どちらもLG Wingの下画面パーツを活用している感じでしょうかね。

スピーカー

スピーカーはフロントスピーカーでそこそこ音質もよく、ダイナミックな音色。シングルスピーカーなのでステレオ感は無いもののダイレクトに聞こえるのが良いです。

手に直接覆い被さることはないので塞がれることはありません。スピーカーにおいても満足度が高めです。

イヤホンジャックがあるのでもちろんイヤホンで遊ぶことも可能。

使用感

初回起動時

初めて起動する際にセットアップが開き日本語を設定可能、アプリ・エミュレータを選んでインストールできます。が、まぁ基本的にはAndroidなので全部自力で設定する必要があります。パーミッションの設定、ディレクトリ設定、そしてエミュレータ自体の設定などなど。

Google純正アプリやPlayStoreも導入されているので、そちらからのインストールも可能です。

メニュー画面

そしてこちらがデフォルトのランチャー。一般的なAndroid用のランチャーを超シンプルにしたようなもので、アプリ一覧や検索などはなく、時計ウィジェットだけがある、必要最低限なもの。

他にもエミュ専用のランチャー(メニュー画面)があり、そちらを使うといかにもエミュ機なインターフェイスで使えるようになります。

こちらはエミュレータ一覧やアプリ一覧などをカスタマイズしながら設定できる、エミュ機のフロントエンドとしての機能をメインとしたランチャーです。

スイッチライクなUIで、使い勝手としては悪くありませんが、エミュレータ用のフロントエンドランチャーは他にも様々あるので個人で気に入るものがあれば変更してみるのも良いかと思います。ちなみに私のお気に入りはDaijisho。

パフォーマンス・ファン設定等

上から下にスワイプしてクイック設定から簡単に変更可能な項目がいくつかあり、

パフォーマンスモードで消費電力を上げて強くしたり、ファンの強さを変更したりが可能。

他にもゲーム中に画面右から左へスワイプする事でフローティングメニューのようなものが表示され、様々な設定が可能となります。その中でタッチパネル操作をコントローラーに割り当てることも可能で、コントローラー対応していないアプリでも遊べるようになります。

DP出力は非対応。

AnTuTuベンチマーク結果

AnTuTu ベンチマークスコアは

総合スコア 405570

CPUスコア 166814

GPUスコア 51605

となっています。最新のハイエンドと比べると大きくはないですが、G99と同じくらいの数値でしょうか。Android携帯ゲーム機としては特筆して強くはありません。

ゲームをプレイ

動作感自体は軽いゲームであれば問題ないですが、そもそも原神ゼンゼロなどのようなゲームにおいてはスティックがないので物理的に厳しいと感じます。あくまで2Dゲーム専用と考えておくと良いでしょう。

エミュレータで遊ぶには

エミュレータで遊ぶためには原則以下のものが必要となります。

吸い出し機(ダンパー)

エミュレータを使う際にはゲームイメージの吸い出しを各自行う必要があります。(中華ゲーム機のざっくりとした解説はこちら)

ダンパーには色々ありますが、一台だけでゲームボーイ・ゲームボーイカラー・ゲームボーイアドバンス・メガドライブ・スーファミ・64のゲームイメージとセーブデータの吸い出しが可能なCartridge Reader(レビュー記事はこちら)をおすすめします。

(サイトは英語ですが、日本でも購入可能です)

また少しでも安く済ませたい方はGAMEBANK-web.comのダンパーを必要なハードだけ購入する、PS1、PS2等だけを遊びたい!って人はDVDリーダー+PCがあればなんとかなります。

PC(あると快適)

データを管理するのに必要となります。有ったほうが間違いなく便利ですが、Androidスマホと同じなので、無くても頑張れば使えます。

MicroSD

ゲームイメージ用に推奨。PS2とかを遊ぶ場合では512GBくらいあっても良いかと。

MicroSDリーダー

MicroSDをPCで読み込むために必要となります。

GC、Wiiのタイトルをいくつか遊んでみましたが、概ねグラフィックをOpenGL、その他ちょっとの設定で動作し、画面サイズが小さめなので内部解像度は1xで十分綺麗です。重ためなタイトルは厳しそう。

PS2はちょっと厳しめ、設定を適切に行えば遊べるタイトルもあるかなくらいに思っておくのが良いでしょう。サターンはほぼ持っておらず残念ながらほとんど検証できないので、他の人を参考にしてください。

アスペクト比4:3のゲームを遊ぶのも良いですが、やはりアスペクト比的に若干ですが気になります。グレーベゼル以外のカラーで遊ぶ分にはそこまでではないとは思います。実際RP Mini V2ではそこまで気になりませんしね。

真価は正方形に近いレトロゲームを遊ぶ際に発揮します。非常に高い解像度によって全てのハードのゲームをピクセルパーフェクト、ドットの崩れがほぼ見えない、バキバキのドットを楽しむことができるのですが、ゲームボーイやファミコンスーファミでの正方形ピクセル表示をした際にはほぼ全画面を活用できて、非常に気持ちの良い見え方で楽しむことが可能です。

ファンの音・熱

ファンの音はSportにすると多少大きくはなりますが、小さい方だと思います。音有りで遊んでいれば気になりません。ほぼ動かないようにもできますし、Smartにしておけば自動で熱くなったら動くようになります。

発熱は高負荷のゲームを遊ぶとほんのりと画面側が暖かくなりますが、手元は熱くなりません。

感想

本機で最大の特徴はやはり、縦型であること、そして高解像度のほぼ正方形ディスプレイ、そして6ボタン。

中でもやはりこの高解像度有機ELディスプレイはかなり最高なので、ざっくり言ってしまうと、廉価版AYANEO Pocket DMGだなって思いました。あちらは倍以上の価格のハードなので、軽いレトロゲームしかしないよーという場合、こちらの方が絶対に良いと感じます。

しっかり遊びたい場合には横型・十分性能なRetroid Pocket Mini V2って選択肢もありますしね。ぶっちゃけ先にAYANEO Pocket DMGやRPMini V2を触っているので、特別感動は無いんですが、多いボタンに自由に割り当てて遊んだりするのは新鮮です。